I materiali – una pluralità crescente

Che cos’è una scultura contemporanea? Questa domanda, apparentemente semplice, richiede meno una definizione che una mappatura in continua evoluzione. La scultura non è più una disciplina limitata da un materiale nobile o da uno strumento riconoscibile. Oggi è attraversata da una moltitudine di pratiche, approcci e gesti che ne sconvolgono i fondamenti tradizionali. Gli artisti manipolano il bronzo o la gomma da masticare, il marmo o il metallo arrugginito, l’argilla, la resina, la cenere, il tessuto, lo zucchero o l’aria stessa. Non è più la stabilità del materiale a fondare l’opera, ma ciò che l’artista ne fa: il modo in cui lo mette in gioco in uno spazio di attesa, di interruzione, di contatto o di instabilità.

Materia attiva – materia resistente

La scultura contemporanea e la materia non si definiscono più in base alla durata o alla nobiltà. Richard Serra ha mostrato il loro potere fisico con “Tilted Arc”, che costringeva il corpo a cambiare traiettoria. Gianni Motti elimina la materia e la sostituisce con il gesto o il rumore. Susana Solano racchiude lo spazio in volumi chiusi, mentre Erwin Wurm trasforma lo spettatore in materiale provvisorio nelle sue “One Minute Sculptures”. Giuseppe Penone rivela le forme latenti dell’albero o della pietra, mentre Anish Kapoor apre abissi visivi. Cornelia Parker, con “Cold Dark Matter”, sospende i frammenti di un’esplosione. Qui la materia è instabile, mancante o esplosiva, ma sempre indirizzata. Nella scultura contemporanea e nella materia, ciò che conta non è più ciò che si vede, ma ciò che si prova.

Entrata di una figura

In questo contesto, René Mayer opta per un ritorno al gesto e al volume tangibile. Il suo approccio parte dalla modellazione diretta dell’argilla, dove la materia viene inizialmente percepita come esperienza tattile. Queste statuette vengono poi talvolta trasposte in pietra da atelier specializzati, dando vita alla serie “Marmo e granito”. Al contrario, in “Viva Viva” ogni pezzo è modellato e dipinto da lui stesso. René Mayer accetta quindi due regimi: un lavoro collettivo in cui la materia diventa monumentale e un lavoro individuale, immediato, in cui la materia rimane grezza e colorata. Questa tensione illustra una singolarità nella scultura contemporanea e nella materia: l’alleanza tra un gesto intimo e una realizzazione duratura.

Due famiglie – un unico respiro

Le serie “Viva Viva” e “Marmo e granito” sembrano opposte: le prime colorate, espressive e spontanee, le seconde levigate, stabili e silenziose. Eppure appartengono alla stessa ricerca. Entrambe cercano di dare forma a una presenza. Paolo Bonfiglio ha parlato di “sculture cefalopodi, senza bocca ma con uno sguardo immenso”. Questa definizione sottolinea ciò che accomuna i due gruppi: non uno stile, ma un atteggiamento nei confronti della scultura contemporanea e della materia. René Mayer non cerca di rappresentare, ma di far esistere forme che impongono la loro presenza da sole.

Archetipi e frammenti

Le sculture di René Mayer non imitano, ma evocano archetipi. Una testa senza volto, un blocco intagliato, due forme una di fronte all’altra: tante figure frammentarie che richiamano presenze umane senza raffigurarle. In “The Egoist”» o “Holy Moly”, la forma si chiude lasciando passare uno sguardo. In “The Other Side”, due masse sembrano dialogare senza incontrarsi. Queste opere non raccontano, durano. Si inseriscono in una filiazione con alcuni artisti del XX secolo – Richier, Fautrier, Abakanowicz – ma senza pathos. Nella scultura contemporanea e nella materia così come la pratica René Mayer, l’incompiuto non è una debolezza, ma una forza.

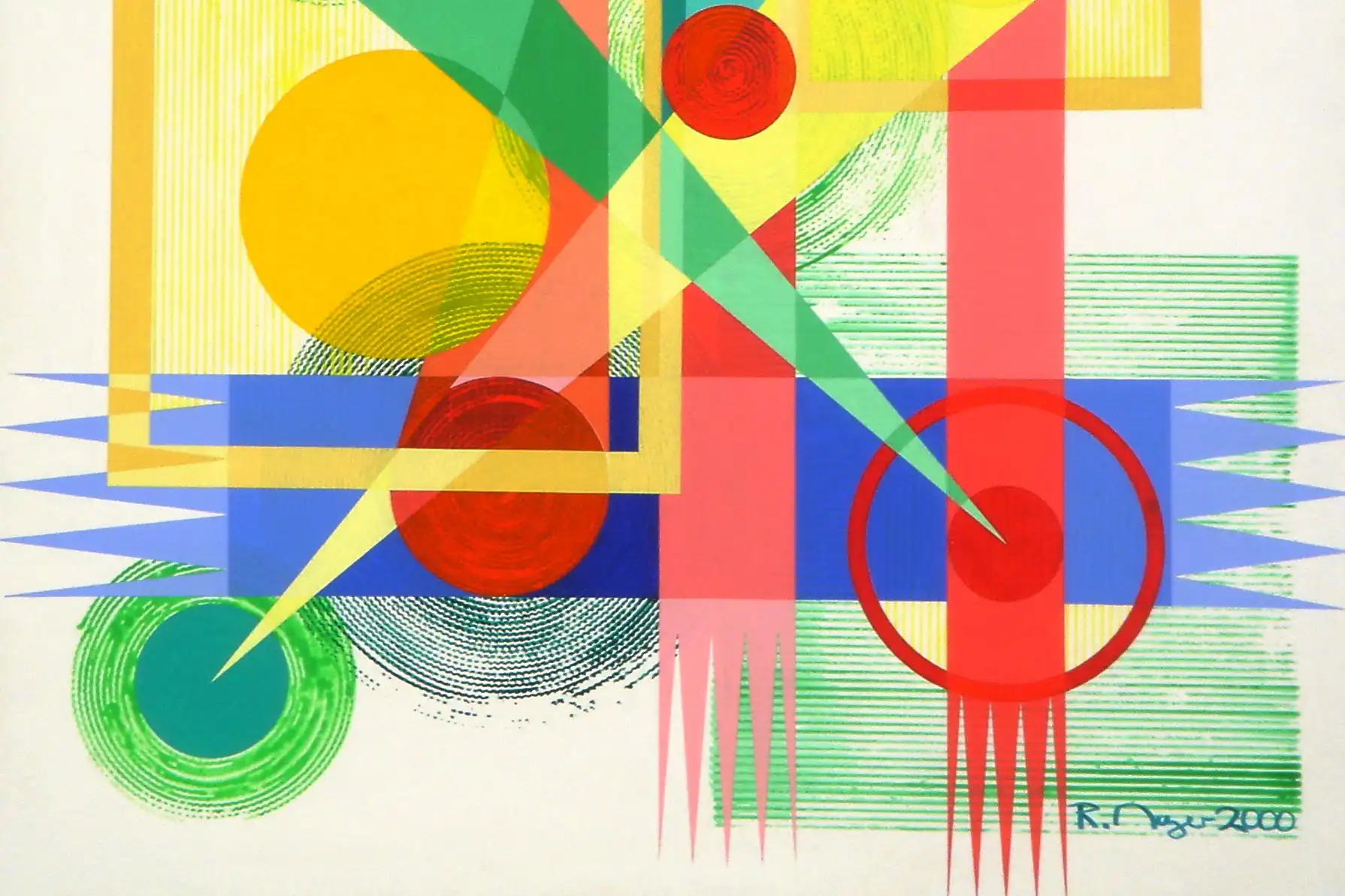

Il luogo come estensione della forma

Installate nella natura piemontese, le sue sculture non si impongono al paesaggio: vi si inseriscono. Il marmo diventa muschio, il granito cattura la luce. La loro presenza è discreta, adeguata, senza monumentalità forzata. La serie “Viva Viva” attinge anche ai ricordi del carnevale di Basilea: maschere colorate, apparizioni grottesche. Ma non si tratta di citazioni: solo di un’energia trasposta in forme ludiche. Questo inserimento nell’ambiente illustra un approccio particolare alla scultura contemporanea e alla materia: non colonizzare lo spazio, ma abitarlo.

Conclusione – Una forma di insistenza

In un mondo dominato dalla velocità e dall’immagine effimera, René Mayer contrappone la persistenza della materia. Le sue “Viva Viva” e le sue “Marmo e granito” dimostrano che la scultura contemporanea e la materia non sono concetti da illustrare, ma un campo di esperienza. René Mayer non cerca di spiegare, ma agisce: modella, aggiusta, dirige. Ciò che lascia sono forme che resistono, che durano. La sua opera testimonia un’insistenza: rifiutare la leggerezza del flusso e affermare la gravità delle forme. Così, la sua scultura contemporanea e la materia diventano un luogo di consistenza, densità e silenzio abitato.