Una lunga storia – dal punto di fuga alla sua scomparsa

Nella pittura occidentale, la prospettiva lineare è stata a lungo lo strumento centrale per organizzare lo spazio visivo. Da Brunelleschi e Alberti, il quadro è stato concepito come una finestra aperta sul mondo, basata su uno o più punti di fuga. Questo sistema, perfezionato da Piero della Francesca, Leonardo da Vinci o Mantegna, è diventato il canone accademico.

L’annullamento della prospettiva nasce come un gesto critico. Non si tratta di un difetto tecnico, ma della volontà di neutralizzare la profondità e restituire tutta la sua forza al piano. Questo rifiuto attraversa i cubisti, che moltiplicano i punti di vista per annullare la coerenza spaziale, Malevich e il suo radicalismo geometrico, i costruttivisti russi, o ancora Josef Albers e le sue composizioni frontali.

Nell’arte contemporanea, questa strategia diventa concettuale: non si tratta più di rappresentare un mondo esterno, ma di interrogarsi sulle condizioni di visibilità. Il quadro smette di essere illusione per diventare struttura. L’annullamento della prospettiva trasforma la pittura in un campo di sperimentazione, dove vedere significa anche pensare.

Una scelta plastica, non una conseguenza automatica

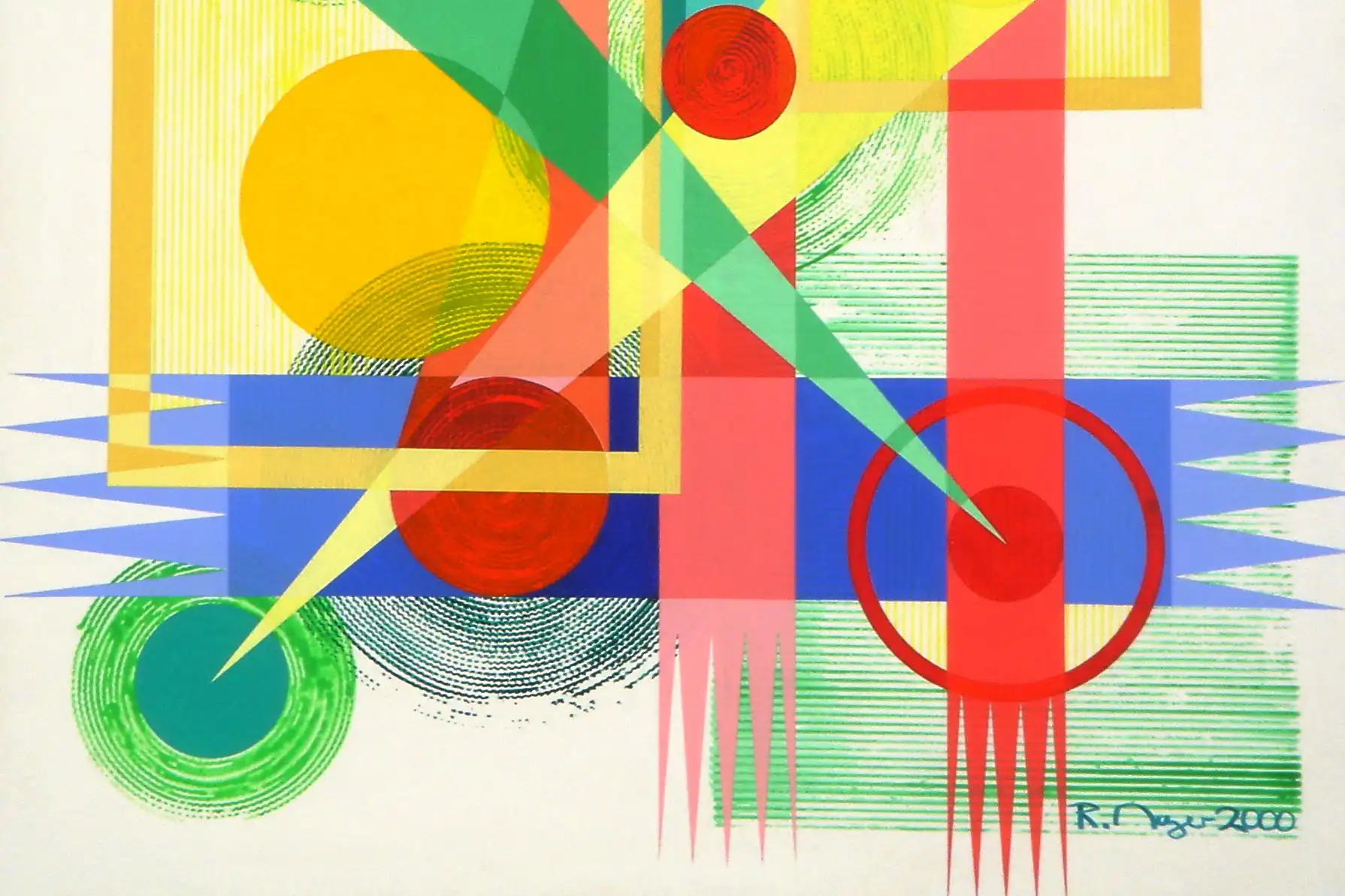

In René Mayer, l’annullamento della prospettiva non è un effetto secondario dell’astrazione, ma una decisione consapevole. Le sue opere, anche se astratte, potrebbero suggerire orizzonti o gradienti, ma rifiutano sistematicamente ogni indizio spaziale. Nessun centro, nessuna profondità, nessuna fuga: tutto si gioca sul piano.

La superficie pittorica diventa un luogo d’azione. Questa scelta impedisce qualsiasi lettura illusionistica e costringe a considerare i rapporti tra le forme. Quadrati, cerchi, strati o griglie non si ordinano mai in una profondità fittizia: coesistono in una frontalità rigorosa. Lo spettatore non entra nell’immagine, ma circola sulla sua superficie. È un modo per allontanarsi dalla visione unica ereditata dal Rinascimento e sostituirla con un equilibrio mutevole tra tensioni visive.

“Protetto o rinchiuso?” – il quadrato come tensione critica

La serie “Protetto o rinchiuso” illustra questo rapporto radicale con il piano. Le griglie e i quadrati potrebbero dare l’illusione di uno spazio architettonico stabile, ma ogni profondità si dissolve. Nulla permette allo sguardo di sfuggire: tutto rimane in superficie.

Qui, il quadrato diventa ambivalente: cella protettiva o prigione. Questa ambiguità visiva e simbolica rimanda a una questione etica: siamo rinchiusi per essere protetti o protetti a prezzo di una reclusione? Rifiutando la prospettiva, René Mayer radicalizza questa tensione. Lo spettatore, incapace di evadere in uno sfondo, deve affrontare direttamente la superficie saturata di segni.

Questa scelta si ricollega alle analisi di Michel Foucault sui dispositivi di reclusione: la griglia come diagramma del potere. Laddove Albers esplorava la percezione cromatica con i suoi quadrati, René Mayer ne fa uno strumento critico. L’annullamento della prospettiva agisce qui come un’arma visiva: espone la struttura invece di nasconderla dietro un’illusione rassicurante.

“Terra vibrante” – materialità senza profondità

In “Terra vibrante”, René Mayer introduce un nuovo materiale: carta stropicciata, incollata, lavorata. Questo rilievo non imita la profondità, ma al contrario afferma una superficie irregolare. La materia diventa metafora di una terra sconvolta, attraversata da tensioni.

A questa superficie organica si sovrappongono forme geometriche nette – triangoli, quadrati, cerchi – che non strutturano uno spazio ma accentuano la frontalità. Non scavano l’immagine: feriscono il piano. L’annullamento della prospettiva assume qui una doppia forma: rifiuto ottico della profondità e confronto diretto tra materia caotica e geometria.

Il risultato è un campo di forze, senza orizzonte né punto di fuga, che ricorda le tele bruciate di Burri o le superfici frammentate di Smithson. Ma in René Mayer tutto è orchestrato in modo che la superficie rimanga leggibile: l’immagine non è un’illusione ma una tensione attiva.

“Mutazioni furtive” – casualità controllata, piano assunto

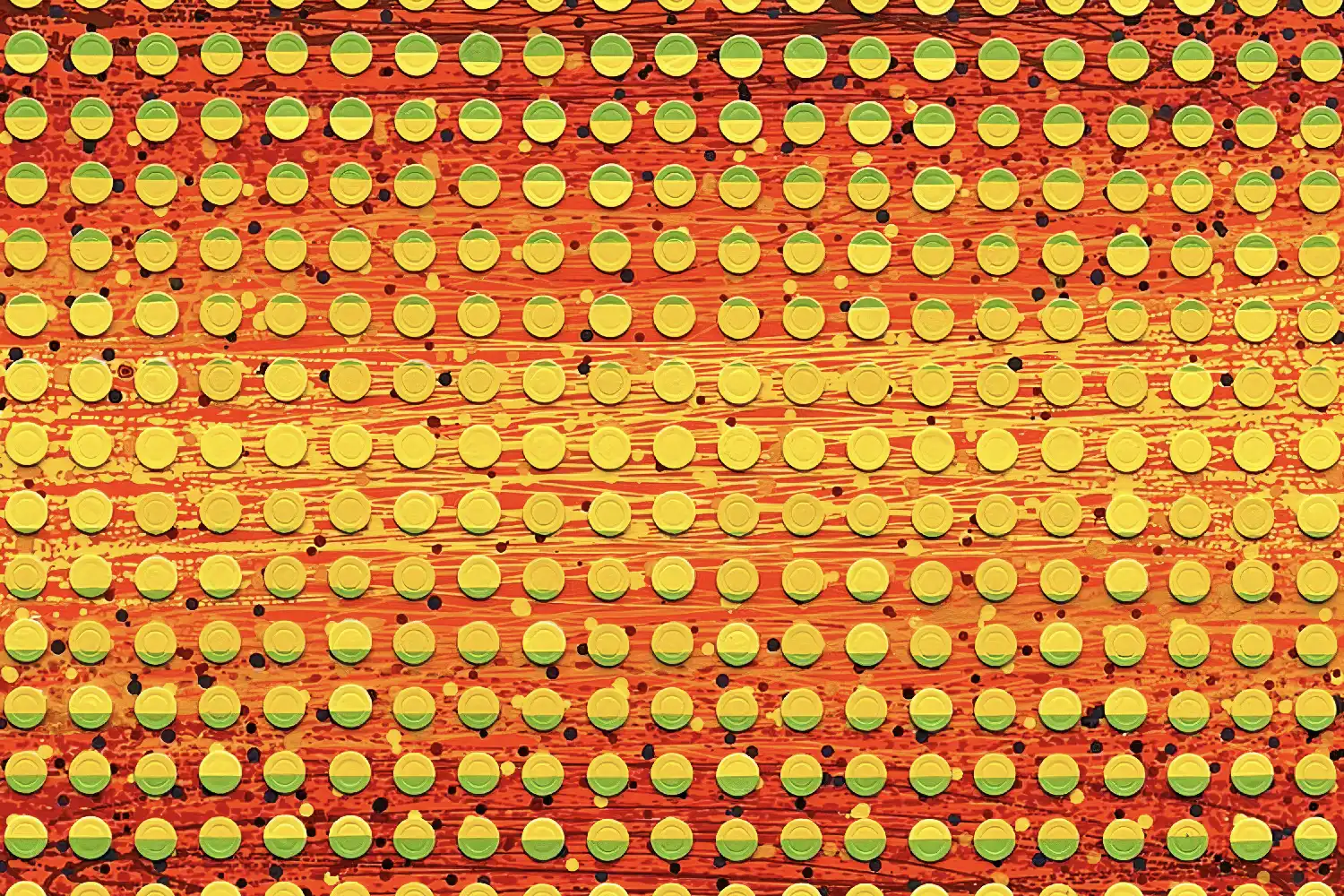

Con “Mutazioni furtive”, René Mayer spinge questa logica ancora più lontano. I gettoni da casinò sono ripetuti, allineati, dispersi secondo un rigore quasi algoritmico. Ma non producono alcuna profondità. Ogni gettone rimane equidistante dallo sguardo: non è né più vicino né più lontano, ma posto sullo stesso piano.

In alcuni quadri, René Mayer ha sperimentato l’uso di un pendolo che disperde la pittura secondo traiettorie imprevedibili. Ma questa casualità rimane marginale: l’essenziale della serie si basa sulla tensione tra il rigore geometrico della trama e l’instabilità introdotta dai gettoni colorati. Il caso interviene come perturbazione, non come principio assoluto.

Così, l’annullamento della prospettiva non è solo un rifiuto dell’illusione: diventa una cornice che permette di accogliere l’aleatorio senza perdersi nel caos. La superficie agisce come una griglia che canalizza gli squilibri. Il quadro non è uno spazio in cui si entra, ma un campo in cui ci si confronta con la copresenza dei segni.

L’assenza di profondità come principio strutturante

In tutte le sue serie, René Mayer mantiene questa coerenza: nessuna prospettiva, nessuna fuga ottica. Che si tratti di “Protetto o rinchiuso?”, “Terra vibrante” o “Mutazioni furtive”, lo spettatore rimane di fronte alla superficie. Questa scelta non è formalismo: sposta lo sguardo.

Annullando la prospettiva, René Mayer rifiuta la gerarchia implicita che pone un punto di vista sovrano al vertice. Ogni forma esiste per sé stessa, in un equilibrio laterale. Il quadro diventa un campo attivo, non una scena illusionistica. Questa frontalità austera produce un’intensità particolare: l’occhio non entra in un mondo dipinto, ma affronta una struttura.

Conclusione – Un’arte senza fuga

In René Mayer, l’annullamento della prospettiva non è né un effetto stilistico né una citazione modernista. È una strategia plastica e critica. Impedisce allo spettatore di rifugiarsi nella profondità e lo costringe ad affrontare la superficie. Il quadro smette di essere una finestra, diventa un muro: un muro teso, saturo, attivo.

In questo rifiuto dell’illusione, ogni elemento acquista peso e valore. Nulla è relegato sullo sfondo: tutto esiste allo stesso livello. Questa scelta è alla base dell’intensità dell’opera di René Mayer, dove lo sguardo non si perde nello spazio, ma si aggrappa alla superficie, dove si gioca la vera dinamica pittorica.