Pendant plus d’un demi-siècle, René Mayer a travaillé loin des regards, accumulant toiles et volumes sans souci de diffusion. Ce n’est qu’en 2023 que son œuvre a émergé publiquement, révélant un corpus d’une grande cohérence, construit dans la solitude et la rigueur. Sa sculpture et peinture abstraite se déploie autour de tensions fondamentales : poids et légèreté, surface et volume, immobilité et énergie. Loin des doctrines et des modes, René Mayer développe un langage formel où pictural et sculptural dialoguent dans une même économie de moyens. Ses œuvres ne cherchent pas à séduire, mais à ouvrir un espace de perception, invitant à ralentir et à voir autrement.

Un œuvre discret – une présence exigeante

Pendant cinquante ans, René Mayer a produit en silence, sans plan de carrière ni volonté de reconnaissance. Cette distance lui a permis de construire un travail dense et patient, où chaque pièce se développe selon une logique interne. Sa sculpture et peinture abstraite n’est ni revendiquée ni théorisée : elle surgit du geste, de la matière, de la recherche obstinée d’un équilibre. Rien d’anecdotique ni de décoratif : chaque toile et chaque sculpture impose une présence immédiate, vibrante, exigeante.

Exploration d’un langage formel – perception et tension

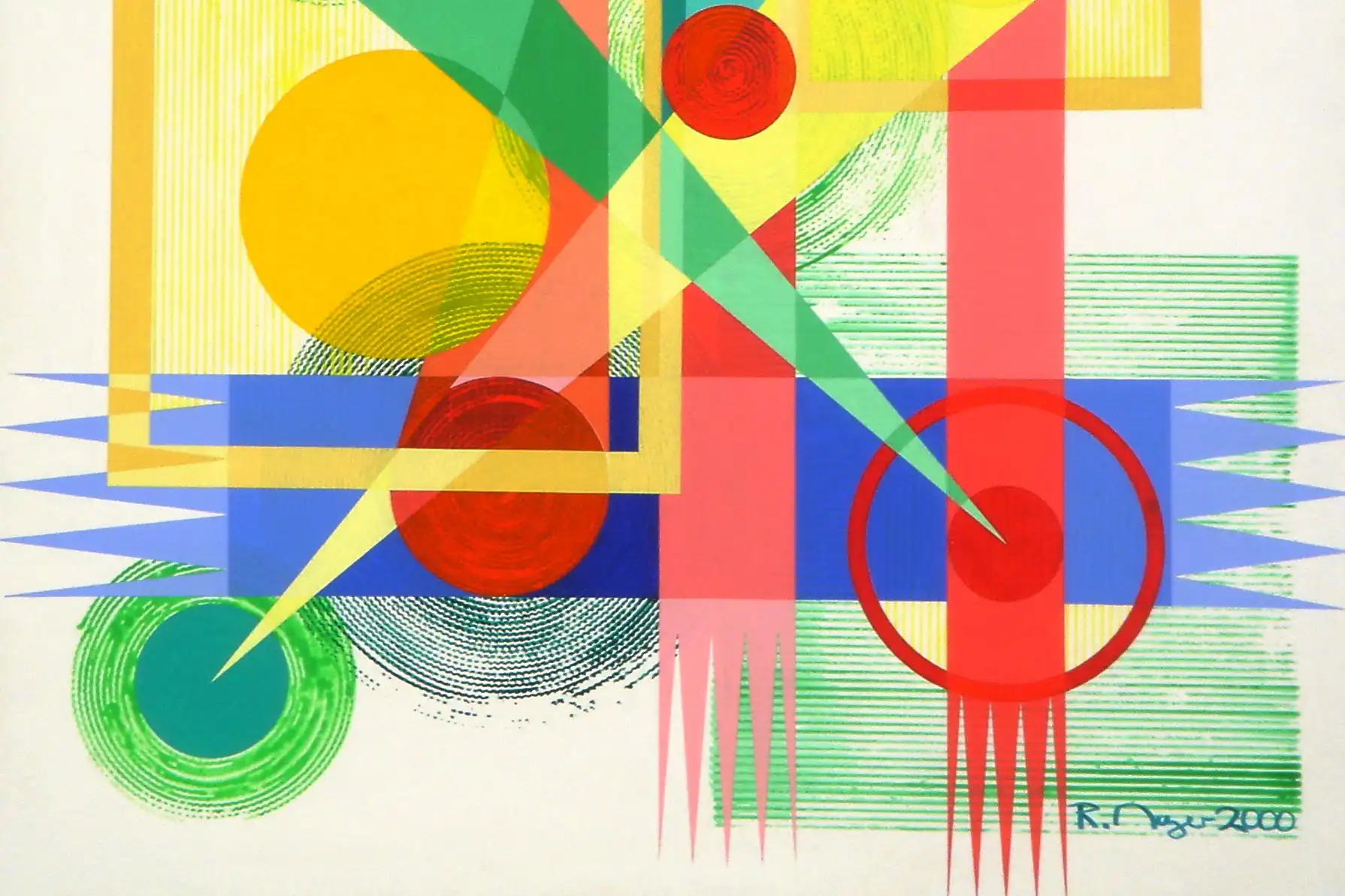

L’univers de René Mayer fonctionne comme un alphabet de formes élémentaires : cercles, lignes, volumes pleins ou évidés. Combinés et recomposés, ils construisent un langage où poids et transparence, équilibre et fragilité se confrontent. La main de l’artiste n’épuise jamais la surface, elle la révèle. Chaque aplat, chaque trait ou poli conserve la mémoire d’un ajustement. Le spectateur est invité à refaire ce chemin : d’abord saisir l’ensemble, puis découvrir les infimes tensions qui l’animent. La sculpture et peinture abstraite deviennent ainsi un dispositif de perception, un art de la concentration.

Une abstraction plastique sans doctrine

Chez René Mayer, l’abstraction ne relève pas d’une école ni d’un manifeste. Elle procède d’une attention constante aux forces qui structurent l’espace. Les couleurs sont testées, superposées, équilibrées jusqu’à vibrer. Les compositions paraissent simples, mais elles déjouent l’effet décoratif par des vides soudains, des ruptures de symétrie, des décalages subtils. Tout repose sur une économie maîtrisée : peu d’éléments, mais chacun chargé de tension. La sculpture et peinture abstraite devient un outil de pensée visuelle, un moyen d’explorer les équilibres instables.

Une sculpture abstraite en mouvement constant

Les sculptures, notamment la série « Viva Viva », transposent ces tensions dans l’espace. Aucune référence naturaliste ni symbolique : les formes vivent selon leurs propres lois. Leur équilibre est précaire, animé d’une énergie interne qui donne l’impression qu’elles pourraient basculer ou se détendre. La couleur, appliquée avec franchise, accentue ce dynamisme sans céder au décoratif. Chaque sculpture impose une présence physique, à la fois fragile et ferme.

Avec la série « Marbre & granit », Mayer confie la réalisation finale à des ateliers spécialisés à partir de modèles en glaise. Ces œuvres monumentales conservent pourtant la justesse du geste initial. La pierre devient le prolongement du modelage, fixant la vibration dans une matière durable. Cette dimension met en lumière la continuité entre sa sculpture et peinture abstraite, où la main et la couleur travaillent toujours ensemble.

Couleur et volume – une tension productive

Chez René Mayer, la couleur n’est jamais un ajout : elle construit la forme. Dans sa sculpture et peinture abstraite, elle agit comme une force active, sculpte l’espace, accentue un relief, déstabilise un équilibre. Rouge, bleu, vert ou jaune fonctionnent comme des vecteurs de tension capables de modifier la perception du volume. Dessin, matière et couleur appartiennent à un même système vivant. Cette fusion nourrit une œuvre abstraite qui ne sépare pas les disciplines, mais les articule.

Un art sans revendication – mais avec éthique

René Mayer se définit avant tout comme un artisan, attentif au geste et à la matière. Pas de manifeste, pas de slogans : seulement une fidélité au temps long, à l’exigence du travail précis. Son engagement est éthique plutôt que discursif : refuser la facilité, accepter la patience, donner au spectateur un espace honnête de perception. Ses œuvres, qu’elles soient peintures ou volumes, portent la même rigueur : aucune virtuosité gratuite, mais une constance qui impose le respect. Ainsi, sa sculpture et peinture abstraite se distingue par une cohérence rare, enracinée dans la discipline et la justesse.

La découverte tardive d’un corpus caché

Jusqu’en 2023, son œuvre n’avait circulé que dans un cercle intime. L’exposition du Spazio Arte Bubbio, confiée à Luca Beatrice, a marqué la première présentation publique d’un corpus immense. Ce dévoilement n’a rien d’une stratégie : il répond à une nécessité intérieure. Le public découvre alors la cohérence d’une recherche menée hors du marché, faite de séries entières – « Protégé ou enfermé », « Viva Viva », « Marbre & granit » – restées invisibles pendant des décennies. Cette sortie de l’ombre invite à réfléchir à la notion même de visibilité : comment un travail peut-il mûrir dans le secret avant de surgir avec une telle densité ?

Conclusion – La force d’une justesse silencieuse

La sculpture et peinture abstraite de René Mayer s’affirme comme une recherche patiente, dégagée des modes et des pressions. Elle explore l’articulation entre forme, couleur et matière avec une cohérence rare. Chaque œuvre, qu’elle soit toile ou volume, propose une expérience de lenteur et de concentration. Découvert tardivement, ce corpus témoigne d’une fidélité au geste, à l’équilibre et au temps. Sa force n’est pas dans le spectaculaire, mais dans la justesse silencieuse d’une abstraction habitée.