Au fil des années 50 et 60, l’École des arts appliqués de Bâle était un devenu un creuset de créativité dont la réputation s’étendait jusqu’aux États-Unis et à l’Inde. Ses cadres, soucieux de rigueur formelle, dispensaient un enseignement qui s’inscrivait dans la tradition du Bauhaus de Walter Gropius. René Mayer a profité à fond de ces cours non conformistes…

Les sources d’inspiration

À un interlocuteur qui lui demandait « Qu’est-ce qui éduque et instruit ? » (« Was bildet ? »), le grand pédagogue allemand Hartmut von Hentig répondit « Tout ! » (« Alles bildet ! »). L’élégante simplicité de cette réponse déconcerte pour deux raisons. D’abord parce qu’elle envoie sèchement aux oubliettes les tentations d’élitisme en affirmant clairement que tout, oui tout, trivialité comprise, éduque et instruit ! Ensuite parce qu’elle nous rappelle qu’il n’y a pas une, mais une myriade de manières de s’instruire. Des concepts d’éducation et d’instruction très variés nous sont proposés par les innombrables cultures qui façonnent l’être et le devenir de la civilisation – le visage de l’humanité. Éduquer et instruire, ce n’est donc pas simplement déverser du savoir sur des ignorants plus ou moins motivés, mais inciter à regarder au lieu de se contenter de voir, à écouter au lieu de se borner à entendre, à devenir acteur au lieu de rester spectateur de la vie – la sienne et celle des autres. Bref, à agir.

Certains se demanderont si von Hentig ne suggère pas à mots couverts qu’en dernier ressort, et sauf exception, nous ne sommes que le sujet, l’objet et le résultat des courants sociaux, culturels, économiques et politiques qui conditionnent le monde et auxquels nous nous soumettons plus ou moins (in)consciemment. Le pédagogue n’insinue-t-il pas que ces courants forgent pratiquement à notre insu notre caractère et nos comportements ? – Certainement pas, car cela reviendrait à nier le libre arbitre, l’initiative personnelle et la responsabilité individuelle. Donc à dire exactement le contraire de ce que voulait exprimer von Hentig.

Choisir sa voie

Affirmer que tout éduque et instruit, c’est lancer un défi à la raison et à la volonté de chacune et chacun: « Vois : je mets à ta disposition tout ce qui est nécessaire à la formation de ton esprit, au développement de ton intelligence et à l’épanouissement de ta créativité. Il t’incombe maintenant de choisir ta voie et d’aller de l’avant, avec les moyens qui sont les tiens et les instruments que je t’offre ! C’est ta responsabilité et ce sera ton honneur. »

Bien sûr, personne n’a tenu ce discours ampoulé et compassé au jeune René Mayer, lorsque celui- ci cherchait en tâtonnant son chemin. Et lui-même, pragmatique comme il l’est, n’aurait jamais disséqué, analysé et résumé ainsi sa situation…! Mais le fait est qu’il a, comme nous tous, vécu a plus d’une reprise des épisodes d’appréhension, d’incertitude et de doute dans son cadre familial et social comme dans son parcours scolaire et professionnel. Des instants dans lesquels il s’interrogeait sur la pertinence de ses choix, sur la validité de ses compétences, sur la fiabilité de ses sentiments. Et plus tard sur le sens et la qualité de son art. Toutefois, ces moments – qui seraient pour d’autres des occasions de rupture ou de quasi-rupture – ne l’ont jamais brisé. Bien au contraire : ils l’ont galvanisé ! Car sans en être expressément conscient, il vivait selon la célèbre formule de Friedrich Nietzsche : « Was mich nicht umbringt, macht mich stärker » (« Ce qui ne me tue pas me rends plus fort »). Sa stratégie ? Prendre la situation en main, appréhender le problème, vaincre l’obstacles, rebondir – gagner! C.q.f.d.

La maturité venue, René Mayer n’a pas levé le pied pour se retirer dans la moelleuse et futile inconsistance d’une retraite dorée. Tirant parti de son expérience de vie, il a poursuivi (et poursuit encore) sa quête humaine et artistique, abordant avec un entrain permanent, une confiance jamais entamée et un optimisme inoxydable les défis qui jalonnent son chemin. L’une de ses devises préférées n’est-elle pas « La passion ne prend jamais sa retraite ! »

Prendre ses repères

Lorsqu’on se fixe un but, il est tout aussi important de connaître son point de départ que de savoir où l’on veut arriver. Car il y a un itinéraire à définir et celui-ci exige des repères clairs. Pourtant, nombreuses sont les personnes qui s’embarquent sur l’océan de la vie avec l’ambition de le traverser glorieusement mais qui, faute de s’être donné les repères (et souvent aussi les instruments) nécessaires, se retrouvent à tanguer et à rouler en pleine mer dans des canots sans rames, sans gouvernail, sans boussole et sans protection contre les vicissitudes de la météo… !

Habitué depuis l’enfance à être vigilant et à ne compter que sur lui-même, René Mayer a développé dans sa jeunesse un pragmatisme humaniste qui repose sur une conception à la fois empirique et positive, mais sans illusions, du monde. Ce réalisme s’assortit d’une perception lucide des obstacles et des dangers. Bien entendu, cela n’implique pas qu’il soit pusillanime. Au contraire : étant de tempérament fonceur, il a toujours considéré le risque comme un élément stimulant, dynamisant. Donc, lorsque René Mayer a décidé d’entrer en art, il ne s’est pas simplement jeté corps et âme et les yeux fermés dans l’inconnu. Il a pris un risque calculé – et contracté en quelque sorte un assurance-risque en fondant une petite entreprise dédiée aux arts de la table, dont les revenus allaient lui assurer la sécurité financière requise pour se dédier sereinement à ses expérimentations artistiques. Le concept a parfaitement fonctionné. Grâce à sa perspicacité toujours en éveil, à son enthousiasme communicatif et à son aptitude à anticiper les trends, mais aussi (sinon surtout !) grâce à la gestion administrative et financière très prévoyante de Karin Bosshardt – la partenaire professionnelle, avec laquelle il a fondé dans les années 1970 Mayer & Bosshardt -, l’entreprise s’est établie en quelques années parmi les leaders de son marché. Elle devient une société anonyme en 1990, sous le nom de Mayer & Bosshardt AG.

Des sources d’inspiration multiples – et contradictoires ?

Tout a commencé dans les années 1960, lorsque René Mayer s’est inscrit au cours préparatoire de l’École des arts appliqués de Bâle (aujourd’hui École de design). Le cours préparatoire est un cours propédeutiques s’adressant aux élèves issus des degrés secondaire I et II qui souhaitent se former dans les domaines de l’art et du design. Il dispense aux futur-e-s étudiant-e-s les connaissances requises pour aborder avec succès les classes professionnelles des écoles d’arts et métiers.

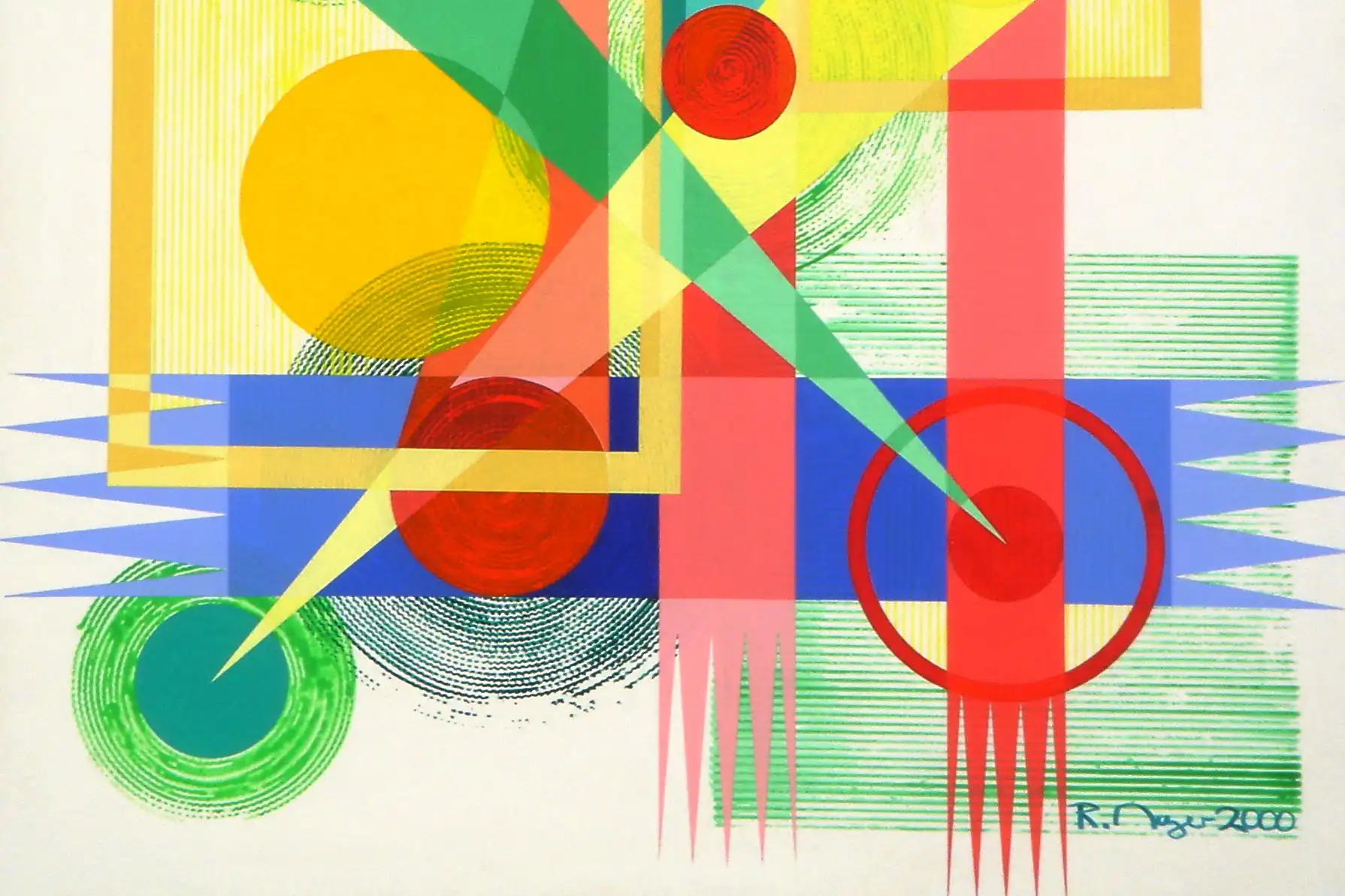

L’enseignement de l’École des arts appliqués fut un véritable détonateur pour la créativité de René Mayer. C’est dans les cours et les travaux pratiques de l’école qu’il découvrit tout ce qui allait bientôt marquer son art, à commencer par la théorie des couleurs du peintre et enseignant suisse Johannes Itten (1888-1967), dont le cercle chromatique est célèbre dans le monde entier. Les théories des couleurs décrivent d’une part l’effet psychologique des couleurs sur l’être humain et expliquent d’autre part comment maîtriser les couleurs dans la création artistique et graphique. Il en existe de nombreuses versions, dues à des auteurs aussi différents qu’Isaac Newton, Wolfgang von Goethe, Wassily Kandinsky ou Robert Delaunay. Mais c’est la théorie de Johannes Itten qui a le plus impressionné René Mayer. L’objectif d’Itten, qui fut « maître » (c’était le titre donné aux enseignants) au Bauhaus de Weimar de 1919 à 1923, était de libérer la créativité et de développer les compétences artisanales des étudiantes et étudiants. René Mayer, pour qui art et artisanat vont de pair, souligne encore aujourd’hui l’importance que cet enseignement a eu sur son développement artistique. Johannes Itten termina sa carrière à la direction de l’École des arts appliqués, du Musée des arts appliqués et de l’École professionnelle textile de Zurich.

Au fil du cours préparatoire, René Mayer a remarqué que seuls quatre ou cinq de ses camarades s’investissaient à fond. Rapidement identifié par les enseignants, ce petit groupe a été fortement encouragé par eux. L’aide des professeurs s’explique primo par le fait qu’ils étaient eux-mêmes artistes et secundo par la volonté de l’école de stimuler la créativité sous toutes ses formes, afin de de conserver la réputation de pionnière qu’elle avait acquise de haute lutte. Ces enseignants avaient suivi l’exemple et l’injonction de Joseph Beuys (1921-1986) qui incitait ses pairs à se lancer dans l’enseignement. Beuys, artiste conceptuel allemand, membre du mouvement Fluxus et professeur à l’académie des beaux-arts de Düsseldorf, initiait dans les années 1960 une révolution de la pédagogie de l’art. D’une part, il accueillait dans ses cours toutes les personnes souhaitant se consacrer à l’art, même si elles ne pouvaient se prévaloir des qualifications officiellement requises, d’autre part il incitait les artistes à s’engager personnellement dans l’enseignement de l’art, conformément à sa formule devenue fameuse: « Lehrer zu sein ist mein grösstes Kunstwerk » (« Être enseignant est ma plus grande œuvre artistique »).

Le sculpteur autrichien Alfred Gruber (1931-1972) fait partie de ces enseignants inspirés par Beuys. Il avait émigré en 1955 en Suisse et s’était établi à Dittingen, dans le canton de Bâle- Campagne avec son épouse – également artiste – Jacqueline Gruber née Stieger. Alfred Gruber enseigne à l’École d’arts appliqués (aujourd’hui École de design) de Bâle à partir de 1963. Lorsque le couple Gruber quitte Dittingen pour la Grande-Bretagne, en 1972, il remet maison et atelier à un autre artiste immigré: le tchèque Čeněk Pražák.

Alfred Gruber collabore avec le sculpteur suisse Albert Schilling (1904-1987) et avec Hans Arp, dit Jean Arp (1886-1966), mondialement célèbre pour ses sculptures aux formes organiques. Avec son épouse Sophie Taeuber-Arp (1889-1943), Jean Arp participa aux mouvement dada puis surréaliste. Le Musée moderne et d’art contemporain de Strasbourg possède de nombreuses œuvres de lui.

Enseignant aussi motivé qu’atypique, Alfred Gruber accueillait souvent pendant le week-end des disciples dans l’atelier qu’il avait construit avec leur aide au cœur de la carrière abandonnée de Schachental. Un atelier où l’on discutait avec passion, expérimentait avec frénésie… et faisait joyeusement la fête !

Le Bauhaus et ses deux pôles : artisanat et industrie

Outre l’enseignement générique de l’École des arts et métiers de Bâle, c’est incontestablement l’héritage du Bauhaus, tel que verbalisé ou concrétisés dans la théorie des couleurs de Johannes Itten, dans la conception des sièges de Marcel Breuer, dans les principes architecturaux de Ludwig Mies van der Rohe et dans la rationalité des objets d’usage courant ou la rigueur des œuvres d’art d’autres protagonistes du Bauhaus qui a le plus profondément marqué René Mayer.

Petite anecdote au sujet de Marcel Breuer, qui fut fut élève puis professeur au Bauhaus. Il est le père du célèbre fauteuil B3 « Wassily », appelé ainsi car, il aurait été créé pour Wassily Kandinsky qui rêvait d’un fauteuil Chesterfield. Les fauteuils Chesterfield sont de massifs et lourds sièges anglais en cuir. Le B3 a les dimensions qu’un Chesterfield, mais il est ultraléger, car construit en acier tubulaire avec une assise, un dossier et des accoudoirs en cuir. Breuer aurait fait cadeau d’un B3 à Kandinsky en lui disant: « Voilà ton Chesterfield. J’ai juste supprimé tout ce qui caractérise le Chesterfield! ». Se non è vero è ben trovato…

Le Bauhaus est une école d’architecture et d’arts appliqués fondée en 1919 à Weimar par l’architecte Walter Gropius. L’institution fut transférée en 1925 dans son immeuble emblématique de Dessau et finalement exilée en 1932 à Berlin-Steglitz. Son dernier directeur, Ludwig Mies van der Rohe, le fermera en 1933 sous la pression des autorités nazies, qui subodoraient dans cette institution un foyer de bolchévisme et d’« art dégénéré ». L’activité du Bauhaus s’articulait autour de deux crédos qui ont fortement influencé René Mayer. L’un, formulé par Walter Gropius en 1919, disait : « Le but de toute activité plastique est la construction ! […] Architectes, sculpteurs, peintres, nous devons tous revenir à l’artisanat ! ». Cette volonté de revaloriser les arts appliqués, alors considérés comme des arts mineurs n’ayant pas et ne pouvant avoir l’éclat, la noblesse et le prestige des beaux-arts, est parfaitement en phase avec le caractère de René Mayer, qui affirme encore aujourd’hui qu’il est au fond de son cœur un artisan.

Le second adage majeur du Bauhaus a également été formulé par Walter Gropius, mais en 1923. Il actait la conversion de l’académie à la stylique industrielle (appelée aujourd’hui « design »), une discipline qui n’en était qu’à ses balbutiements et à laquelle la production de masse – qui dévorait de plus en plus goulûment et sans vergogne des métiers considérés jusque-là comme l’apanage de l’artisanat – promettait un avenir brillant. Le nouveau credo de Walter Gropius: « Art et technique – une nouvelle unité » (« Kunst und Technik – eine neue Einheit »). C’est de cet adage que sont nées les formes géométriques simples, épurée, qui caractérise ce que l’on appelle parfois le « style Bauhaus ». C’est entre autres dans cette perspective qu’il faut comprendre son intérêt pour de artistes tels qu’Oskar Schlemmer, Kandinsky, Lyonel Feininger ou Laszlo Moholy-Nagy, tous passés par le Bauhaus.

La fascination de l’architecture organique

Mais René Mayer n’est pas seulement adepte de rigueur géométrique. En contraste avec l’attrait qu’il éprouve pour l’alliance de la technique et du design, il apprécie aussi le côté organique, biomorphique, de l’architecture anthroposophique telle que mise en œuvre par Rudolf Steiner dans le Goetheanum (siège du mouvement anthroposophique et baptisé ainsi en hommage aux travaux scientifiques de Goethe, que Steiner admirait). Le Goetheanum, situé à Dornach, à une dizaine de kilomètres de Bâle, est entouré de villas construites dans le même style. René Mayer ne partage aucunement la doctrine anthroposophique de Rudolf Steiner, mais le concept architectural unique du « quartier anthroposophique » de Dornach l’a fasciné. Une fascination qui s’est renforcée, lorsqu’il a vu avec quelle constance les personnalités vivant et travaillant dans ces immeubles consacraient leur temps libre à l’art. L’architecture anthroposophique s’inscrit dans la mouvance de l’architecture organique initié au début du XX e s aux États-Unis par le grand architecte Frank Lloyd Wright. L’objectif de Wright était de mettre l’architecture au service d’une vision globale de la vie – donc de promouvoir une architecture dans laquelle art, science et spiritualité se fondent dans une harmonie de forme et de fonction pour engendrer une « œuvre d’art totale »

De la théorie à la pratique

Après son passage à l’École des arts et métiers de Bâle, René Mayer a cherché un emploi lui permettant d’approfondir sa conception du duo art-artisanat. Il est ainsi entré en contact avec Hans Hinz (1913-2008), un grand spécialiste de la photographie d’œuvre d’art. Dans son atelier bâlois, Hinz forma une vingtaine de jeunes à cette technique complexe. René Mayer était l’un d’entre eux. À ce titre, il l’assista dans des séances de photographie dans des musées aussi célèbres que le Prado de Madrid – où ils durent travailler de nuit, musée fermé (il fallait attendre le départ du dernier visiteur pour mettre en place projecteurs et chambre photographique professionnelle) sous le contrôle de vigiles qui veillaient à ce qu’ils ne causent pas de déprédation et ne commettent aucun vol… ! Cette expérience rendit René Mayer sensible à la complexité des chefs-d’œuvre de la peinture classique – à la rigueur et à l’habileté leur conception, ainsi qu’à la richesse et à la subtilité de leurs couleurs. Le vocabulaire de René Mayer s’enrichissait de nouveaux mots – de nouvelles notions: colorimétrie, densité, luminance, balance chromatique René Mayer découvrait qu’un univers techniquement très complexe s’articulait derrière la scène décrite par le tableau. Dans le même temps, il se familiarisa avec des notions telles que la structure des toiles, la composition physique des couleurs, le toucher du peintre – et l’évolution physique du tableau consécutive au vieillissement et à la pollution. Il découvrait que photographier un tableau de Velasquez ou de Goya n’était pas du tout la même chose que photographie une œuvre du Tintoret ou du Caravage. Et que photographier des Picasso ou des Braque cubiste était encore autre chose…

Cette expérience lui fut extrêmement utile, lorsqu’il entra comme photographe au service d’une agence de publicité zurichoise réputée pour sa créativité : la « Werbeagentur Hans Looser ».

Conclusion

Les sources d’inspiration de René Mayer ont été conditionnées par les apprentissages de sa jeunesse et par ses coups de cœur. Naturellement, au fil des ans, ces sources se multipliées et diversifiées. Aujourd’hui, l’horizon artistique et culturel de René Mayer et bien plus large et plus profond qu’il y a cinquante ans – il s’intéresse aussi bien à un Nicola De Maria qu’à Anselm Kiefer, à Mark Rothko qu’à Valeri Adami, pour ne citer que quelques noms au hasard. Mais il resté fidèle aux grandes orientations qu’il a prises au début de sa carrière artistique.