Une histoire longue – du point de fuite à son effacement

Dans la peinture occidentale, la perspective linéaire a longtemps été l’outil central pour organiser l’espace visuel. Depuis Brunelleschi et Alberti, le tableau s’est pensé comme une fenêtre ouverte sur le monde, fondée sur un ou plusieurs points de fuite. Ce système, perfectionné par Piero della Francesca, Léonard de Vinci ou Mantegna, est devenu le canon académique.

L’annulation de la perspective naît comme un geste critique. Il ne s’agit pas d’un défaut technique, mais d’une volonté de neutraliser la profondeur et de redonner toute sa force au plan. Ce refus traverse les cubistes, qui multiplient les points de vue pour défaire la cohérence spatiale, Malevitch et son radicalisme géométrique, les constructivistes russes, ou encore Josef Albers et ses compositions frontales.

Dans l’art contemporain, cette stratégie devient conceptuelle : il ne s’agit plus de représenter un monde extérieur, mais d’interroger les conditions de visibilité. Le tableau cesse d’être illusion pour devenir structure. L’annulation de la perspective transforme la peinture en champ d’expérimentation, où voir signifie aussi penser.

Un choix plastique – pas une conséquence automatique

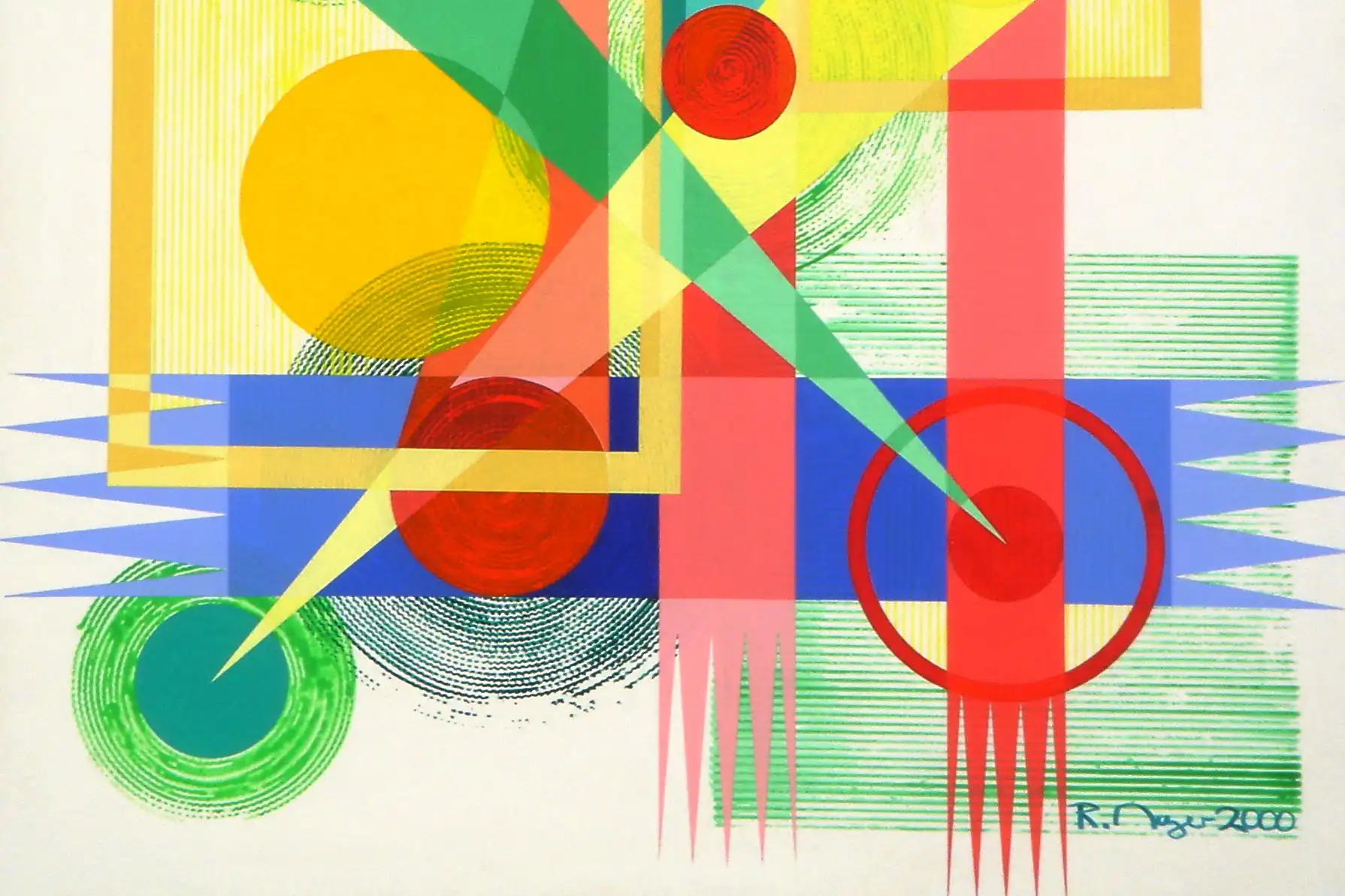

Chez René Mayer, l’annulation de la perspective n’est pas un effet secondaire de l’abstraction, mais une décision consciente. Ses œuvres, même abstraites, pourraient suggérer des horizons ou des gradients, mais elles refusent systématiquement tout indice spatial. Pas de centre, pas de profondeur, pas de fuite : tout se joue dans le plan.

La surface picturale devient un lieu d’action. Ce choix interdit toute lecture illusionniste et oblige à considérer les rapports entre formes. Carrés, cercles, strates ou grilles ne s’ordonnent jamais dans une profondeur fictive : ils coexistent dans une frontalité rigoureuse. Le regardeur n’entre pas dans l’image, il circule à sa surface. C’est une manière d’écarter la vision unique héritée de la Renaissance pour lui substituer un équilibre mouvant entre tensions visuelles.

« Protégé ou enfermé » – le carré comme tension critique

La série « Protégé ou enfermé » illustre ce rapport radical au plan. Les grilles et carrés pourraient donner l’illusion d’un espace architectural stable, mais toute profondeur se dissout. Rien ne permet au regard de fuir : tout reste à la surface.

Ici, le carré devient ambivalent : cellule protectrice ou prison. Cette ambiguïté visuelle et symbolique renvoie à une question éthique : sommes-nous enfermés pour être protégés ou protégés au prix d’un enfermement ? En refusant la perspective, René Mayer radicalise cette tension. Le spectateur, incapable de s’évader dans un arrière-plan, doit affronter directement la surface saturée de signes.

Ce choix rejoint des analyses proches de Michel Foucault sur les dispositifs d’enfermement : la grille comme diagramme du pouvoir. Là où Albers explorait la perception chromatique avec ses carrés, Mayer en fait un outil critique. L’annulation de la perspective agit ici comme une arme visuelle : elle expose la structure au lieu de la dissimuler derrière une illusion rassurante.

« Terre en émoi » – matérialité sans profondeur

Dans « Terre en émoi », René Mayer introduit une matière nouvelle : du papier froissé, collé, travaillé. Ce relief n’imite pas la profondeur, il affirme au contraire une surface accidentée. La matière devient métaphore d’une terre secouée, traversée de tensions.

À cette surface organique se superposent des formes géométriques nettes – triangles, carrés, cercles – qui ne structurent pas un espace mais accentuent la frontalité. Elles ne creusent pas l’image : elles blessent le plan. L’annulation de la perspective prend ici une double forme : refus optique de la profondeur et confrontation directe entre matière chaotique et géométrie.

Le résultat est un champ de forces, sans horizon ni point de fuite, qui rappelle les toiles brûlées de Burri ou les surfaces fragmentées de Smithson. Mais chez Mayer, tout est orchestré pour que la surface reste lisible : l’image n’est pas une illusion mais une tension active.

« Mutations furtives » – hasard contrôlé, plan assumé

Avec « Mutations furtives », René Mayer pousse cette logique encore plus loin. Les jetons de casino y sont répétés, alignés, dispersés selon une rigueur presque algorithmique. Mais ils ne produisent aucune profondeur. Chaque jeton reste équidistant du regard : il n’est pas plus proche ni plus lointain, mais posé sur le même plan.

Dans certains tableaux, René Mayer a expérimenté l’usage d’un pendule qui disperse la peinture selon des trajectoires imprévisibles. Mais cet aléatoire reste marginal : l’essentiel de la série repose sur la tension entre la rigueur géométrique de la trame et l’instabilité introduite par les jetons colorés. Le hasard intervient comme perturbation, pas comme principe absolu.

Ainsi, l’annulation de la perspective n’est pas seulement un refus d’illusion : elle devient un cadre permettant d’accueillir l’aléatoire sans se perdre dans le chaos. La surface agit comme une grille qui canalise les déséquilibres. Le tableau n’est pas un espace où l’on entre, mais un champ où l’on se confronte à la coprésence des signes.

L’absence de profondeur comme principe structurant

Dans toutes ses séries, René Mayer maintient cette cohérence : pas de perspective, pas d’évasion optique. Que ce soit dans « Protégé ou enfermé », « Terre en émoi » ou « Mutations furtives », le spectateur reste face à la surface. Ce choix n’est pas formalisme : il déplace le regard.

En annulant la perspective, René Mayer refuse la hiérarchie implicite qui place un point de vue souverain au sommet. Chaque forme existe pour elle-même, dans un équilibre latéral. Le tableau devient champ actif, non scène illusionniste. Cette frontalité austère produit une intensité particulière : l’œil n’entre pas dans un monde peint, il affronte une structure.

Conclusion – Un art sans fuite

Chez René Mayer, l’annulation de la perspective n’est ni effet de style ni citation moderniste. C’est une stratégie plastique et critique. Elle interdit au spectateur de se réfugier dans la profondeur et l’oblige à affronter la surface. Le tableau cesse d’être fenêtre, il devient mur : un mur tendu, saturé, actif.

Dans ce refus de l’illusion, chaque élément prend poids et valeur. Rien n’est relégué à l’arrière-plan : tout existe au même niveau. Ce choix fonde l’intensité de l’œuvre de René Mayer, où le regard ne se perd pas dans l’espace, mais s’accroche à la surface, là où se joue la véritable dynamique picturale.