Les origines d’une passion

René Mayer (1947) est né et a grandi en Suisse allemande, dans la région bâloise. Bâle, troisième ville suisse, jouxte l’Allemagne et la France sur ce grand axe fluvial qu’est le Rhin. La ville, industrieuse et studieuse, commerçante et florissante, est réputée très tolérante. Le cosmopolitisme de René Mayer a donc de solides racines. Mais ce n’est pas tout !

Cette situation géographique singulière, au croisement de trois cultures, a profondément influencé son regard sur le monde. En grandissant dans une ville qui accueille des institutions européennes, des foires internationales, et où plusieurs langues se côtoient au quotidien, René Mayer a été immergé très tôt dans un environnement ouvert, où la diversité est perçue comme une richesse. L’accès aux musées, aux expositions florissant aux marches de l’Allemagne et de la France, faisait partie de son quotidien. Ce terreau multiculturel, à la fois enraciné et tourné vers l’extérieur, a contribué à forger chez lui une sensibilité curieuse, attentive à la nuance et naturellement portée vers la rencontre de l’autre.

René Mayer fait partie de ces optimistes indécrottables qui affirment que les obstacles sont faits pour être vaincus. Ce qu’il entreprend, il le développe avec passion et le mène à chef avec détermination. Très jeune, il affichait déjà un fort besoin d’autonomie et une solide volonté de succès. La preuve : alors qu’il n’était encore qu’un gamin en scolarité primaire, il s’improvisa avec succès promeneur de chiens (jusqu’à six à la fois !) pour arrondir le maigre argent de poche que ses parents lui octroyaient. Plus tard, à l’adolescence, il mena en un temps record le groupe d’éclaireurs dont on lui avait confié la responsabilité de la dernière à la première place du classement des scouts bâlois… – Bref, aucun défi ne le rebute, mais tous le stimulent. Aujourd’hui encore – et à coup sûr demain aussi !

Ce goût du défi, enraciné dans l’enfance, ne s’est jamais émoussé. Chaque étape, chaque projet, chaque obstacle rencontré a été pour lui l’occasion d’apprendre quelque chose de nouveau, de tester ses propres limites, d’affiner sa capacité à résoudre les problèmes par l’action. Son tempérament n’est pas celui de l’attente ou de la récrimination, mais de l’élan et de la constance. Le succès ne l’intéresse pas en tant que résultat visible, mais comme indicateur de cohérence entre effort, méthode et vision. Déjà enfant, il comprenait que la confiance en soi se construit par l’action répétée, et que l’initiative, même modeste, est la clé de toute évolution. Cet état d’esprit ne l’a jamais quitté et s’est renforcé avec les années, jusqu’à devenir l’un des moteurs fondamentaux de sa démarche de vie.

Cet esprit précocement entrepreneurial se développe au fil des ans jusqu’à culminer dans la fondation, dans les années 70, d’une bientôt florissante entreprise commerciale dédiée aux arts de la table – mais ça, c’est une autre histoire. Ayant acquis grâce à cette firme l’autonomie financière souhaitée, René Mayer a pu se consacrer plus librement que ses amis artistes, dont il avait parfaitement mesuré et compris les angoisses et problèmes existentiels, à son activité picturale et plastique.

Cette entreprise, créée à une époque où l’art de vivre et le design commençaient à occuper une place croissante dans le quotidien, a rencontré un public sensible à la qualité, à la beauté fonctionnelle et à l’esthétique discrète. Elle lui a permis de combiner rigueur commerciale et souci du détail, deux qualités qu’il a toujours cultivées. Ce succès économique lui a offert non seulement les moyens financiers de se libérer des contraintes matérielles, mais aussi la liberté mentale d’explorer sa vocation artistique sans compromis. Il n’a jamais opposé entreprise et création : pour lui, les deux relèvent d’un même mouvement intérieur de cohérence, de vision et de précision. Ce parcours lui a permis de devenir un artiste à part entière, non par rupture avec sa vie antérieure, mais par continuité avec son exigence de justesse et de sens. Ce sont ces spécificités qui rendent la biographie de René Mayer si ambivalente.

Touche-à-tout rebelle

Le corollaire et le préalable de cette activité sans bornes ni pause, c’est la curiosité innée, quasi-insatiable de René Mayer. Pour lui, rien n’est a priori inintéressant – surtout pas dans le domaine culturel. Il a été très tôt passionné par l’art sous toute ses formes, découvrant par exemple avec étonnement et enthousiasme l’architecture organique hors norme du Goetheanum de Rudolf Steiner et des bâtiments qui l’entourent, à Dornach. La rupture culturelle induite et symbolisée par les concepts architecturaux de Steiner (dont il ne partage pas la conception anthroposophique du monde) le séduisit, car elle vibrait à l’unisson d’une corde particulièrement sensible de son caractère : l’esprit rebelle.

Cette curiosité, René Mayer ne l’a jamais vécue comme un passe-temps ni comme un simple trait de caractère. Elle est chez lui un moteur profond, une force vitale qui le pousse à explorer, à comprendre, à remettre en question. Elle l’a conduit à s’intéresser non seulement à l’architecture, mais aussi à l’histoire des formes, à la musique, à la philosophie, au design, aux techniques artisanales, à la poésie visuelle et à tout ce qui, de près ou de loin, engage l’humain dans une démarche créative ou expressive. Ce n’est pas une curiosité dispersée, mais une curiosité structurante, qui alimente en permanence ses réflexions, ses gestes, ses œuvres. Même lorsqu’il ne fait que lire, regarder ou écouter, c’est toujours avec l’intention de nourrir quelque chose de plus vaste. Le Goetheanum ne fut pas pour lui un simple choc esthétique : ce fut une révélation de la liberté formelle possible, de la radicalité assumée, de la possibilité d’un autre langage. C’est aussi ce type d’expérience qui a conforté chez lui le refus de toute adhésion passive à une doctrine, à un courant ou à une norme.

Rebelle, René Mayer l’est depuis son enfance. Mais sa rébellion n’est jamais un geste d’opérette, une opposition de principe ou d’opportunité. Lorsqu’il se révolte, c’est par conviction, parce qu’il est confronté à une situation injuste, abusive, arbitraire, idiote, inique. Et là, il se bat pour les autres comme pour lui sans se soucier des pertes. C’est cette tournure d’esprit libertaire, cette volonté de rompre avec le conformisme ambiant qui l’a incité très tôt à devenir artiste – évidemment au grand dam de ses parents, qui eussent préféré le voir embrasser une carrière résolument bourgeoise !

Ce refus des chemins balisés s’est affirmé très tôt comme un besoin impérieux de vérité. À ses yeux, être rebelle ne consiste pas à choquer, mais à rester fidèle à ce que l’on sent profondément juste. Cela suppose une capacité à résister à la pression sociale, à affirmer ses choix même lorsqu’ils dérangent. Adolescent déjà, René Mayer montrait une forme d’intransigeance intérieure : il ne pouvait se résoudre à vivre une vie dictée par les attentes extérieures. C’est ce besoin de cohérence, de liberté et d’authenticité qui l’a naturellement conduit vers l’art. Non pas par goût de l’originalité, mais parce qu’il pressentait que c’était là, et nulle part ailleurs, qu’il pourrait respirer à son rythme, penser sans contrainte, construire une œuvre à son image. Ce choix n’a pas toujours été compris, ni même accepté par son entourage, mais il l’a tenu, sans vaciller, parce qu’il savait qu’il n’avait pas d’autre voie possible.

Un produit du terroir

René Mayer est un vrai produit du terroir ! Son éclectisme et son libéralisme plongent leurs racines dans un microcosme socio-culturel bâlois nourri des trois humanismes ayant imprimé leur marque à la région – l’allemand, le français et le suisse – et sur lesquels s’est développée au fil des siècles la grande tradition de tolérance qui a permis à de grands esprits européens, parfois persécutés et souvent méconnus ailleurs, de s’épanouir au bord du Rhin. Mais si la ville a été un port accueillant pour les intellectuels que furent Erasme, Jean Œcolampade et Leonhard Euler, elle a aussi été un havre pour des artistes aussi réputés qu’Arnold Böcklin, Pipilotti Rist ou Jean Tinguely – un Jeannot que René Mayer apprécie particulièrement et auquel la cité voue une vénération quasi-idolâtre… Et n’oublions pas la culture dite « alternative », pour laquelle Bâle et sa région ont toujours été un terreau nourricier ! Dans ce monde très particulier, patricien et cossu, mais également discret et cultivé, l’argent et la culture se croisent et font bon ménage. Les fabuleuses collections privées léguées ou prêtées aux musées bâlois l’attestent aussi clairement que la célèbre exposition annuelle Art Basel, qui draine artistes et galeries du monde entier dans la cité rhénane.

À ce socle déjà riche s’ajoutent d’autres influences : la présence d’entreprises pharmaceutiques ouvertes au mécénat, la proximité de l’Allemagne et de la France qui multiplie les échanges académiques, et l’offre universitaire pluridisciplinaire qui attire chaque année des chercheurs de divers horizons. Dans les cafés du centre-ville, on entend souvent s’entrecroiser le bâlois, le hochdeutsch, le français et l’anglais, rappel constant d’une identité aussi locale qu’internationale. Cette confluence de langues et de mentalités a façonné l’oreille et l’œil de René Mayer : elle lui a donné le goût de l’hybridation, la capacité d’apprécier aussi bien les toiles symbolistes d’un Böcklin que les lumineuses projections vidéo d’une Rist et les machines grinçantes d’un Tinguely. Les initiatives citoyennes y trouvent écho : ateliers autogérés, festivals de musique indépendante, collectifs de graphistes, tout un réseau d’espaces alternatifs irrigue les quartiers du Petit-Bâle et de l’ancien port. Dans un tel milieu, la circulation d’idées est fluide ; le débat, courtois mais vif ; l’expérimentation, valorisée plutôt que redoutée. Pour René Mayer, cette densité stimulante d’occasions, de modèles et de contre-modèles a servi de laboratoire mental : elle lui a appris qu’on peut conjuguer réussite économique et exigence artistique, que la tradition et l’avant-garde ne sont pas ennemies, mais partenaires possibles, et que la liberté créative se nourrit d’un terreau communautaire solide.

Habitant aux marches du canton, René Mayer est un assidu de la Fondation Beyeler et des institutions culturelles régionales. Lorsqu’il « ausculte » les tableaux de Mark Rothko dans la pénombre bien dosée du magnifique bâtiment créé par Renzo Piano, lorsqu’il redécouvre l’œuvre de vieillesse de Paul Klee dans une somptueuse rétrospective, lorsqu’il suit à la trace Paul Gauguin dans sa vie et son travail, au gré des pérégrinations géographiques et artistiques du peintre, ou lorsqu’il vibre dans le vent qui caresse les arbres emballés par Christo et Jeanne-Claude dans le parc de la Fondation, il n’est jamais rassasié, jamais saoulé – jamais blasé.

Chaque visite est pour lui un rituel : il arrive tôt, prend le temps de parcourir les salles à pas lents et mémorise ses impressions. Il étudie soigneusement et longuement chacune des œuvres qu’il considère comme déterminantes ; il étudie les pigments, la technique, puis s’attarde dans la librairie du musée pour feuilleter les derniers catalogues. Cette méthode, systématique mais jamais mécanique, enrichit son propre travail : la palette chromatique de Rothko aiguise son sens des nuances, la rigueur graphique de Klee nourrit son goût de la structure, et la liberté gestuelle d’un Gauguin ou l’audace environnementale d’un Christo élargissent sans cesse son horizon. À Bâle, au-delà de la Fondation Beyeler, il fréquente aussi le Kunstmuseum, le Schaulager et les galeries indépendantes, convaincu que le dialogue entre institutions majeures et scènes émergentes entretient une dynamique créative essentielle. Lors de ses voyages à l’étranger, il profite de chaque occasion pour visiter, avec la même rigueur, les galeries phares qui jalonnent son chemin. Cette curiosité assidue, alliée à une capacité d’émerveillement intacte, fait de chaque exposition non pas un simple divertissement, mais un temps d’étude active, un espace d’écoute silencieuse où se joue la relation profonde qu’il entretient avec l’art et, plus largement, avec la vie.

Exubérance et rationalité sous-tendent la biographie de René Mayer

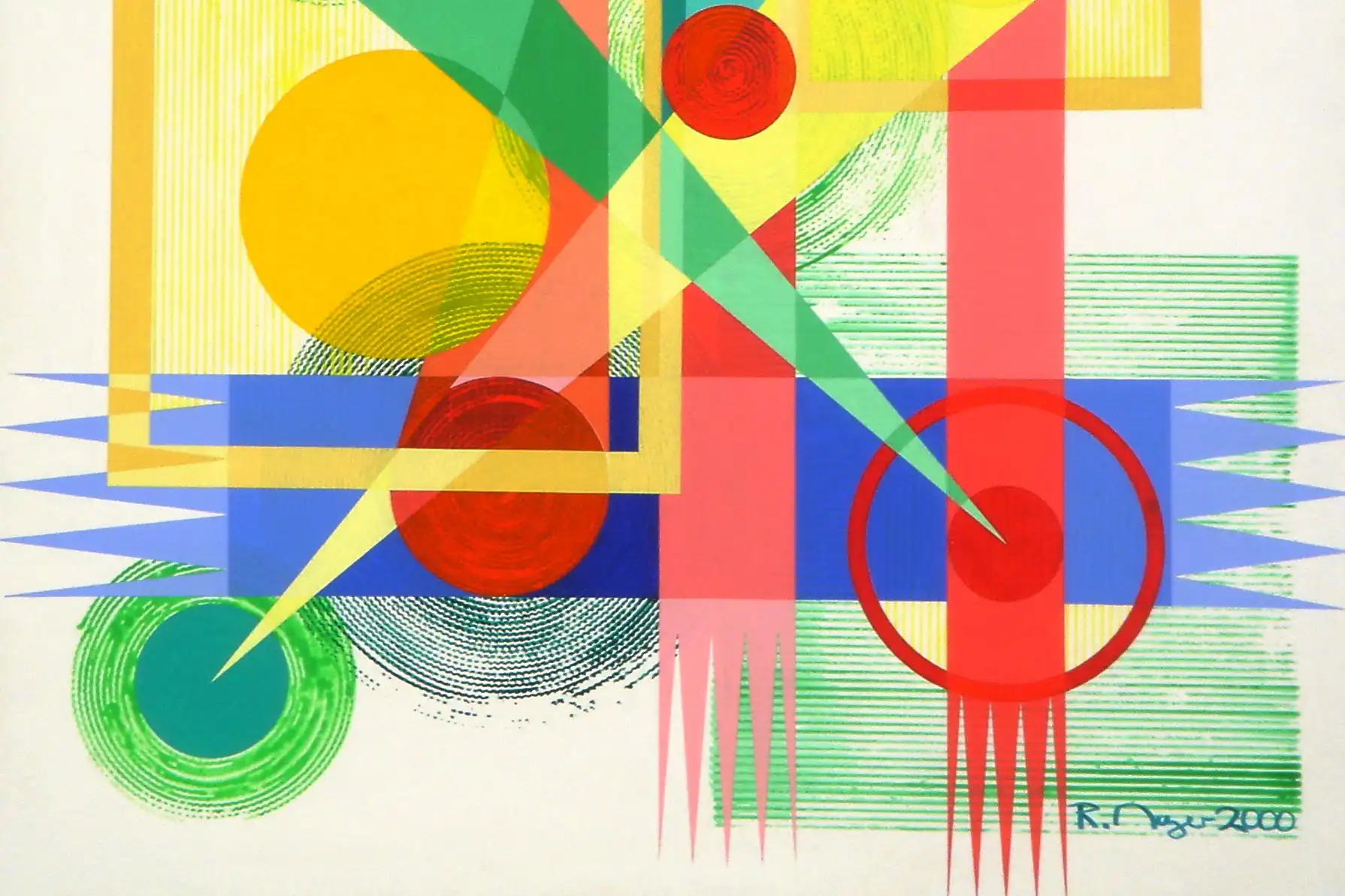

Nous avons évoqué l’attrait que l’architecture organique du Goetheanum exerçait sur René Mayer. Mais ce goût pour les formes biomorphes n’est que l’un des pôles de sa sensibilité artistique. L’autre, c’est sa prédilection pour la simplicité et le dépouillement, tels que prônés dès les années 1920 par une académie qui deviendra mondialement célèbre : le Bauhaus de Walter Gropius, ouvert en 1919 à Weimar, transféré en 1925 à Dessau et démantelé en 1933 à Berlin-Steglitz en réponse aux pressions exercées par les autorités nazies. Dans cette institution, la recherche et l’enseignement se sont d’abord concentrés sur la revalorisation de la fonction artisanale dans l’art. Ensuite est venue la réflexion sur la simplification des formes des biens de consommation courante. Qu’il s’agisse de salières, de théières, de lampes de chevet, de papiers peints ou de meubles – essentiellement des sièges et des sofas –, pour ne citer que quelques exemples, la stylique héritée du siècle précédent était fondamentalement remise en question. Dans l’esprit des « maîtres » (comme on appelait les enseignants du Bauhaus), la finalité de la simplification des formes était à la fois industrielle (créer des objets qui se laissent produire très rationnellement) et esthétique (créer de beaux objets). Cette réflexion a culminé dans le concept du « moins c’est plus », donc dans le refus de toute ornementation superfétatoire – un concept qui était aussi la devise de l’architecte et designer germano-américain Ludwig Mies van der Rohe, l’un des « maîtres » les plus influents du Bauhaus. Mies van der Rohe a joué un rôle déterminant dans la propagation mondiale de l’esprit du Bauhaus. Le fameux pavillon allemand de l’Exposition universelle de Barcelone de 1929, qu’il a conçu avec Lilly Reich, et la chauffeuse (fauteuil) « Barcelona », créée pour ce pavillon, comptent parmi ses réalisations les plus remarquables.

René Mayer, en explorant ces deux extrêmes formels – l’abondance organique d’un côté, la rigueur géométrique de l’autre –, ne cherche pas à résoudre une contradiction, mais à habiter une tension féconde. Il ne choisit pas entre l’un ou l’autre : il accueille les deux comme des ressources complémentaires, des langages parallèles, capables chacun de répondre à des besoins expressifs différents. Ce dialogue entre deux pôles nourrit sa propre pratique artistique : à certains moments, il se laisse guider par l’intuition de la courbe, du flux, du geste libre hérité de l’architecture vivante ; à d’autres, il privilégie la clarté d’un agencement rationnel, l’efficacité d’une structure simple. Pour lui, ce n’est pas tant la forme qui compte que la cohérence entre intention et réalisation.

Ce n’est donc pas un hasard si les objets issus du Bauhaus et l’élan mystique du Goetheanum coexistent dans son imaginaire. Ils incarnent deux façons de relier l’art au monde réel : l’une par la force du symbole et la spiritualité des formes ; l’autre par l’intelligence du fonctionnel et la beauté de l’utile. Mayer se situe à la croisée de ces deux héritages. Il admire la radicalité de ceux qui, comme Gropius ou Steiner, ont su repenser non seulement ce que l’on fait, mais aussi comment et pourquoi on le fait. C’est cette rigueur visionnaire qu’il tente d’intégrer à sa propre démarche : créer des œuvres qui parlent autant aux sens qu’à l’intellect, qui engagent le regard mais aussi la réflexion, et qui, sous leur apparente simplicité, portent la trace d’une recherche exigeante et sincère.

Pour en revenir aux deux axes conceptuels qui guident René Mayer : un raisonnement (trop) rapide pourrait déboucher sur la présomption que l’artiste fait preuve d’une ambivalence déconcertante en embrassant simultanément deux doctrines totalement antagonistes. Mais la contradiction n’est qu’apparente. Ou, pour être précis, elle ne porte que sur l’un des aspects de la question : le style. Il va de soi que la stylique épurée du Bauhaus s’inscrit en contradiction – ou plutôt en contrepoint – du design biomorphique parfois exubérant de l’architecture organique. La question est donc : qu’est-ce qui relie le monde du Bauhaus à celui du Goetheanum ? La réponse est d’une lumineuse évidence : l’approche artisanale propre aux deux philosophies. Car l’architecture organique, qui veut se développer en symbiose avec la nature, comme le revendiquent les créations de Frank Lloyd Wright, privilégie logiquement les matériaux naturels tels que la brique, le bois et la pierre – et stimule par voie de conséquence, l’artisanat qui les met en œuvre. Steiner (il a construit le Goetheanum en béton, ne l’oublions pas… !) autant que Gropius sont parfaitement conscients de l’importance du savoir-faire artisanal. Dans ses préceptes d’enseignement, Steiner va jusqu’à dire que l’objectif des travaux manuels scolaires (aujourd’hui « arts plastiques ») n’est pas de former les élèves à une bonne maîtrise des techniques artisanales, mais de déboucher sur la création d’objets utiles et utilisables.

Et cette vision commune, loin d’être anecdotique, touche à l’essence même de ce que René Mayer considère comme un socle de sa démarche. Il ne s’agit pas pour lui d’un simple point de convergence historique entre deux courants qu’il admire, mais d’un ancrage profond dans une idée du geste, de la matière, de l’utilité. Loin de chercher une synthèse formelle entre ces langages stylistiques opposés, il reconnaît que l’éthique artisanale qu’ils partagent donne aux objets, aux formes et aux processus de création une densité intérieure, une authenticité qui dépasse l’apparence. Il s’intéresse ainsi moins à ce que les choses montrent qu’à ce qu’elles révèlent de leur fabrication, de leur genèse, de leur rapport au monde. La matière, qu’elle soit naturelle ou industrielle, devient expressive dès lors qu’elle est transformée avec attention, exigence et conscience. C’est cela qui relie à ses yeux les lignes pures d’un fauteuil « Barcelona » et les courbes imprévisibles d’une colonne du Goetheanum : cette manière d’incarner une pensée dans une forme, sans ornement ni détour. Le lien profond entre ces deux univers réside donc moins dans l’esthétique que dans le processus, dans la place accordée au travail de la main, à l’intelligence concrète des matériaux, à la relation entre l’homme et ce qu’il façonne. René Mayer voit là une manière d’habiter le monde avec justesse – ni plus, ni moins.

Donc, la conscience de l’importance vitale – au sens d’« indispensable à la vie » – de l’artisanat est le fil d’Ariane qui guide René Mayer. Lorsque celui-ci dit qu’il est au fond de son cœur un artisan, il met clairement, mais sans le verbaliser, l’accent sur la notion de vie : le cœur, c’est l’endroit où ne bat pas seulement le pouls de la vie biologique, mais aussi celui de la vie émotionnelle. – Au fil des ans et de ses expérimentations artistiques, René Mayer a de plus en plus profondément compris et assimilé la nécessité vitale de l’acte créateur et l’importance qu’il y a à produire quelque chose de ses propres mains. C’est dans l’honnêteté et l’humilité de cette démarche – qui traverse toute la biographie de René Mayetr – que naît la flamme qui confère aux œuvres la personnalité, la légitimité et la vitalité que n’auront jamais les produits issus d’une usine située à l’autre bout du monde.

C’est là, dans cet engagement à la fois physique et mental, que réside pour lui le vrai sens du mot « création ». Il ne s’agit pas simplement de faire surgir une forme, mais d’entrer en relation avec la matière, de dialoguer avec elle, de la comprendre et de l’écouter. Ce dialogue, parfois lent, parfois exigeant, implique une attention au détail, une présence au moment, une qualité de geste que seule l’expérience du faire rend possible. C’est en cela que l’acte de création s’oppose radicalement à la production industrielle : il n’est pas normé, il ne vise pas l’uniformité, il porte la trace du sujet, de l’humeur du jour, de la tension du corps. René Mayer y voit une forme de vérité : la vérité de ce que l’on est face à ce que l’on fait. Il ne revendique pas un statut d’artiste isolé dans une tour d’ivoire, mais celui d’un artisan qui, chaque jour, remet l’ouvrage sur le métier avec sérieux, honnêteté et engagement. Et c’est cette continuité, cette fidélité au travail, qui donne aux objets nés de ses mains une forme de vie, une singularité sensible, une présence irréductible à tout modèle reproductible.

Conclusion

Plutôt que dans des antécédents familiaux, il faut rechercher les origines de la passion artistique de René Mayer dans son tempérament rebelle, en phase avec les profondes mutations sociétales des années 60 et 70, et dans le climat induit par celles-ci dans le microcosme culturel bâlois qu’il fréquentait. Ses parents faisaient certes partie de la bourgeoisie éclairée, mais ne pratiquaient pas les arts à cette époque. Ce n’est que bien plus tard que le beau-père de René Mayer (second mari de sa mère) s’est adonné à la peinture et à la sculpture, mais sans en faire une carrière.

Ce décalage entre un environnement familial cultivé mais peu expressif sur le plan artistique, et une sensibilité personnelle fortement tournée vers la création, a sans doute contribué à renforcer chez René Mayer le besoin d’explorer par lui-même des voies non balisées. Le contexte intellectuel de cas annés marquées par les mouvements de contestation, l’émergence des contre-cultures, la remise en cause des hiérarchies établies et la valorisation de l’expression individuelle a fourni à cette sensibilité un terreau particulièrement fécond. Bâle, avec sa scène culturelle vivante, son ouverture transfrontalière et sa pluralité d’influences, a agi comme catalyseur. C’est dans cet espace en transformation que René Mayer a commencé à définir son propre langage, en marge des modèles dominants.

Si l’on devait chercher une figure familiale ayant pu exercer, même tardivement, une forme d’émulation artistique, ce serait sans doute celle de ce beau-père autodidacte. Mais pour René Mayer, l’élan vient d’ailleurs : il s’enracine dans une nécessité intérieure, une tension vitale entre intériorité et forme, entre perception du monde et besoin de le traduire.