Eine lange Geschichte – vom Fluchtpunkt bis zu seiner Auslöschung

In der westlichen Malerei war die lineare Perspektive lange Zeit das zentrale Mittel zur Gestaltung des visuellen Raums. Seit Brunelleschi und Alberti wurde das Gemälde als ein Fenster zur Welt verstanden, das auf einem oder mehreren Fluchtpunkten basierte. Dieses von Piero della Francesca, Leonardo da Vinci oder Mantegna perfektionierte System wurde zum akademischen Kanon.

Die Aufhebung der Perspektive entstand als kritische Geste. Es handelt sich dabei nicht um einen technischen Mangel, sondern um den Willen, die Tiefe zu neutralisieren und der Ebene ihre ganze Kraft zurückzugeben. Diese Ablehnung zieht sich durch das Werk der Kubisten, die die Blickwinkel vervielfachen, um die räumliche Kohärenz aufzuheben, durch das Werk von Malewitsch und seinen geometrischen Radikalismus, durch das Werk der russischen Konstruktivisten oder auch durch das Werk von Josef Albers und seine frontalen Kompositionen.

In der zeitgenössischen Kunst wird diese Strategie konzeptuell: Es geht nicht mehr darum, eine Aussenwelt darzustellen, sondern die Bedingungen der Sichtbarkeit zu hinterfragen. Das Gemälde hört auf, eine Illusion zu sein, und wird zur Struktur. Die Aufhebung der Perspektive verwandelt die Malerei in ein Experimentierfeld, in dem Sehen auch Denken bedeutet.

Eine plastische Entscheidung – keine automatische Konsequenz

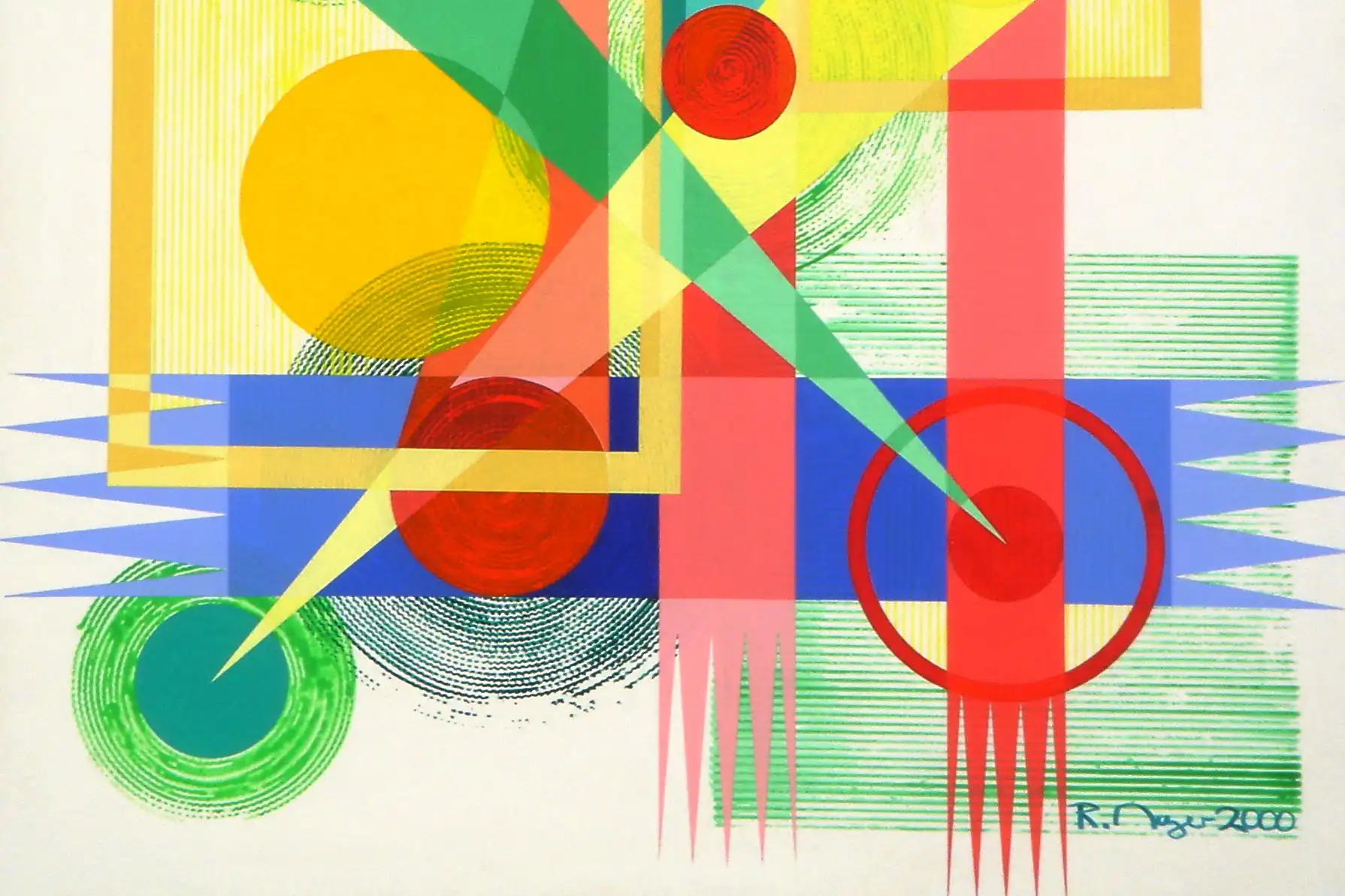

Bei René Mayer ist die Aufhebung der Perspektive kein Nebeneffekt der Abstraktion, sondern eine bewusste Entscheidung. Seine Werke könnten, obwohl abstrakt, Horizonte oder Farbverläufe suggerieren, aber sie verweigern systematisch jeden räumlichen Hinweis. Kein Zentrum, keine Tiefe, keine Flucht: Alles spielt sich in der Ebene ab.

Die Bildfläche wird zum Ort des Geschehens. Diese Entscheidung verbietet jede illusionistische Lesart und zwingt dazu, die Beziehungen zwischen den Formen zu betrachten. Quadrate, Kreise, Schichten oder Gitter ordnen sich niemals in einer fiktiven Tiefe an: Sie koexistieren in einer strengen Frontalität. Der Betrachter tritt nicht in das Bild ein, sondern bewegt sich auf seiner Oberfläche. Auf diese Weise wird die aus der Renaissance stammende einheitliche Sichtweise aufgegeben und durch ein bewegtes Gleichgewicht zwischen visuellen Spannungen ersetzt.

«Kasten» – das Quadrat als kritische Spannung

Die Serie «Kasten» veranschaulicht diese radikale Beziehung zur Ebene. Gitter und Quadrate könnten die Illusion eines stabilen architektonischen Raums vermitteln, aber jede Tiefe löst sich auf. Der Blick kann nirgendwohin fliehen: Alles bleibt an der Oberfläche.

Hier wird das Quadrat ambivalent: schützende Zelle oder Gefängnis. Diese visuelle und symbolische Mehrdeutigkeit wirft eine ethische Frage auf: Sind wir eingesperrt, um geschützt zu werden, oder werden wir auf Kosten der Einsperrung geschützt? Indem er die Perspektive ablehnt, radikalisiert René Mayer diese Spannung. Der Betrachter, der sich nicht in den Hintergrund flüchten kann, muss sich direkt mit der mit Zeichen übersättigten Oberfläche auseinandersetzen.

Diese Entscheidung entspricht den Analysen von Michel Foucault über die Mechanismen der Gefangenschaft: das Gitter als Diagramm der Macht. Während Albers mit seinen Quadraten die chromatische Wahrnehmung erforschte, macht René Mayer sie zu einem kritischen Werkzeug. Die Aufhebung der Perspektive wirkt hier wie eine visuelle Waffe: Sie legt die Struktur offen, anstatt sie hinter einer beruhigenden Illusion zu verbergen.

«Bewegte Erde» – Materialität ohne Tiefe

In «Bewegte Erde» führt René Mayer ein neues Material ein: zerknülltes, geklebtes, bearbeitetes Papier. Dieses Relief imitiert keine Tiefe, sondern betont im Gegenteil eine unebene Oberfläche. Das Material wird zur Metapher für eine erschütterte, von Spannungen durchzogene Erde.

Über diese organische Oberfläche legen sich klare geometrische Formen – Dreiecke, Quadrate, Kreise –, die keinen Raum strukturieren, sondern die Frontalität betonen. Sie vertiefen das Bild nicht, sondern verletzen die Ebene. Die Aufhebung der Perspektive nimmt hier eine doppelte Form an: optische Verweigerung der Tiefe und direkte Konfrontation zwischen chaotischem Material und Geometrie.

Das Ergebnis ist ein Kraftfeld ohne Horizont und Fluchtpunkt, das an die verbrannten Leinwände von Burri oder die fragmentierten Oberflächen von Smithson erinnert. Bei René Mayer ist jedoch alles so inszeniert, dass die Oberfläche lesbar bleibt: Das Bild ist keine Illusion, sondern eine aktive Spannung.

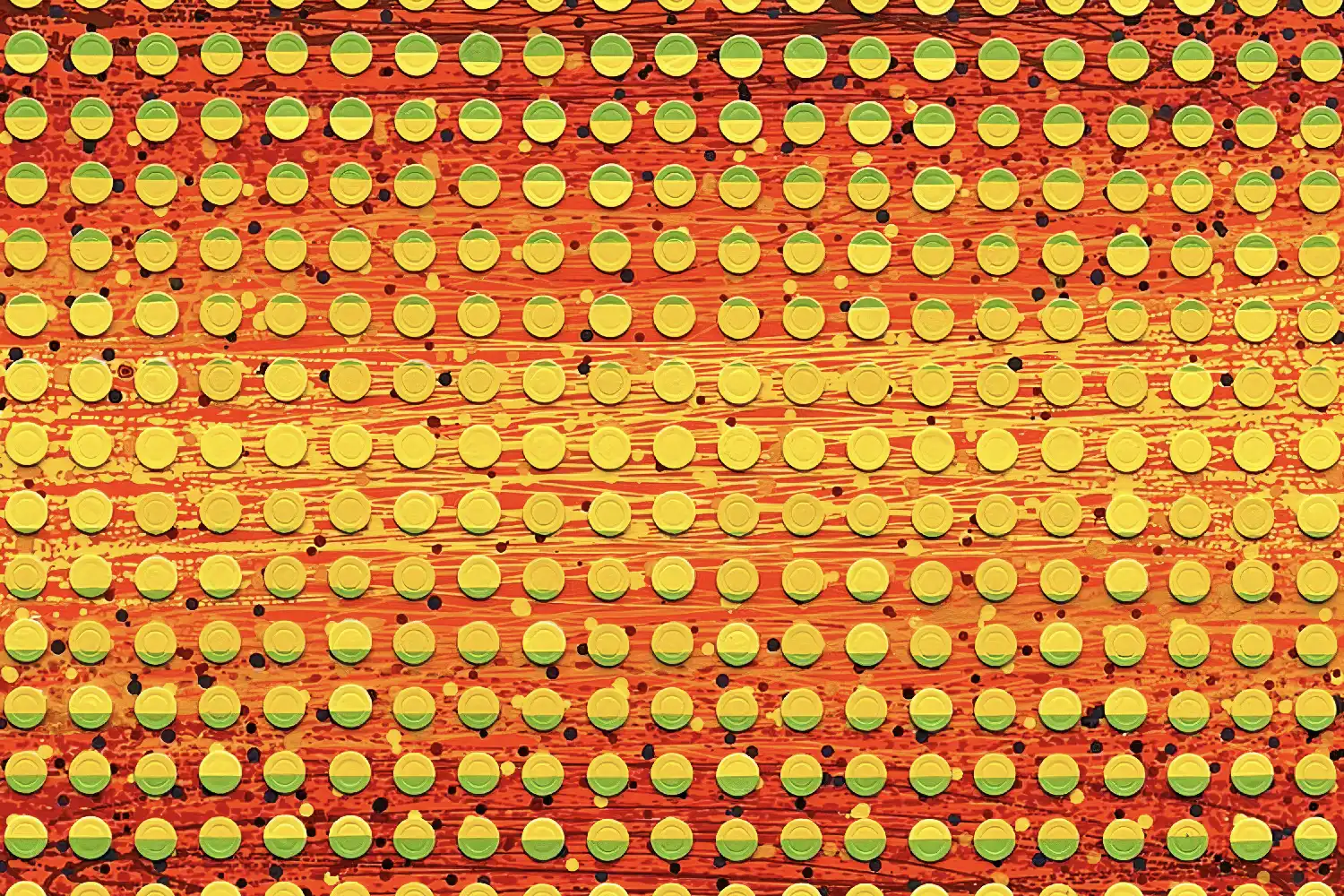

«Schleichende Veränderung» – kontrollierter Zufall, bewusste Planung

Mit «Schleichende Veränderung» treibt René Mayer diese Logik noch weiter. Die Casino-Chips werden wiederholt, aufgereiht und mit fast algorithmischer Strenge verteilt. Aber sie erzeugen keine Tiefe. Jeder Chip bleibt in gleichem Abstand zum Betrachter: Er ist weder näher noch weiter entfernt, sondern befindet sich auf derselben Ebene.

In einigen Bildern experimentierte René Mayer mit einem Pendel, das die Farbe in unvorhersehbaren Bahnen verteilt. Aber dieser Zufall bleibt marginal: Der Grossteil der Serie basiert auf der Spannung zwischen der geometrischen Strenge des Rasters und der Instabilität, die durch die farbigen Jetons eingeführt wird. Der Zufall tritt als Störung auf, nicht als absolutes Prinzip.

So ist die Aufhebung der Perspektive nicht nur eine Ablehnung der Illusion: Sie wird zu einem Rahmen, der es ermöglicht, das Zufällige aufzunehmen, ohne sich im Chaos zu verlieren. Die Oberfläche wirkt wie ein Gitter, das Ungleichgewichte kanalisiert. Das Bild ist kein Raum, den man betritt, sondern ein Feld, in dem man mit der Koexistenz von Zeichen konfrontiert wird.

Die Abwesenheit von Tiefe als strukturierendes Prinzip

In all seinen Serien behält René Mayer diese Kohärenz bei: keine Perspektive, keine optische Flucht. Ob in «Kasten», «Bewegte Erde» oder «Schleichende Veränderung» – der Betrachter bleibt vor der Oberfläche stehen. Diese Entscheidung ist kein Formalismus: Sie verschiebt den Blick.

Indem er die Perspektive aufhebt, lehnt René Mayer die implizite Hierarchie ab, die einen souveränen Blickpunkt an die Spitze stellt. Jede Form existiert für sich selbst, in einem seitlichen Gleichgewicht. Das Bild wird zu einem aktiven Feld, nicht zu einer illusionistischen Bühne. Diese strenge Frontalität erzeugt eine besondere Intensität: Das Auge betritt keine gemalte Welt, es sieht sich einer Struktur gegenüber.

Fazit – Eine Kunst ohne Flucht

Bei René Mayer ist die Aufhebung der Perspektive weder ein Stilmittel noch ein modernistisches Zitat. Es handelt sich um eine plastische und kritische Strategie. Sie verbietet dem Betrachter, sich in die Tiefe zu flüchten, und zwingt ihn, sich mit der Oberfläche auseinanderzusetzen. Das Bild ist kein Fenster mehr, sondern wird zur Wand: einer gespannten, gesättigten, aktiven Wand.

Durch diese Ablehnung der Illusion gewinnt jedes Element an Gewicht und Wert. Nichts wird in den Hintergrund gedrängt: Alles existiert auf derselben Ebene. Diese Entscheidung begründet die Intensität des Werks von René Mayer, in dem sich der Blick nicht im Raum verliert, sondern an der Oberfläche festhält, wo sich die wahre Bilddynamik entfaltet.