Le origini di una passione

René Mayer (1947) è nato e cresciuto nella Svizzera tedesca, nella regione di Basilea. Basilea, terza città svizzera, confina con la Germania e la Francia sul grande asse fluviale del Reno. La città, industriosa e studiosa, commerciale e fiorente, è nota per la sua grande tolleranza. Il cosmopolitismo di René Mayer ha quindi solide radici. Ma non è tutto!

Questa singolare posizione geografica, al crocevia di tre culture, ha profondamente influenzato la sua visione del mondo. Cresciuto in una città che ospita istituzioni europee, fiere internazionali e dove diverse lingue convivono quotidianamente, René Mayer è stato immerso fin da piccolo in un ambiente aperto, dove la diversità è percepita come una ricchezza. L’accesso ai musei e alle mostre che fiorivano ai confini con la Germania e la Francia faceva parte della sua quotidianità. Questo terreno multiculturale, allo stesso tempo radicato e rivolto verso l’esterno, ha contribuito a forgiare in lui una sensibilità curiosa, attenta alle sfumature e naturalmente orientata all’incontro con l’altro.

René Mayer fa parte di quegli ottimisti incalliti che affermano che gli ostacoli sono fatti per essere superati. Ciò che intraprende, lo sviluppa con passione e lo porta a termine con determinazione. Fin da giovanissimo ha dimostrato un forte bisogno di autonomia e una solida volontà di successo. La prova: quando era ancora un ragazzino alle elementari, si improvvisò con successo dog sitter (fino a sei cani alla volta!) per arrotondare la misera paghetta che i suoi genitori gli davano. Più tardi, durante l’adolescenza, ha portato in tempo record il gruppo di scout di cui era responsabile dall’ultimo al primo posto nella classifica degli scout di Basilea… Insomma, nessuna sfida lo scoraggia, ma tutte lo stimolano. Ancora oggi, e sicuramente anche domani!

Questo gusto per la sfida, radicato nell’infanzia, non si è mai affievolito. Ogni tappa, ogni progetto, ogni ostacolo incontrato è stato per lui l’occasione per imparare qualcosa di nuovo, per mettere alla prova i propri limiti, per affinare la sua capacità di risolvere i problemi con l’azione. Il suo temperamento non è quello dell’attesa o della recriminazione, ma dello slancio e della costanza. Il successo non lo interessa come risultato visibile, ma come indicatore di coerenza tra sforzo, metodo e visione. Già da bambino capiva che la fiducia in se stessi si costruisce con l’azione ripetuta e che l’iniziativa, anche modesta, è la chiave di ogni evoluzione. Questo stato d’animo non lo ha mai abbandonato e si è rafforzato con il passare degli anni, fino a diventare uno dei motori fondamentali del suo approccio alla vita.

Questo spirito imprenditoriale precoce si sviluppa nel corso degli anni fino a culminare nella fondazione, negli anni ’70, di un’azienda commerciale dedicata alle arti della tavola, destinata a diventare fiorente, ma questa è un’altra storia. Avendo acquisito grazie a questa azienda l’indipendenza finanziaria desiderata, René Mayer ha potuto dedicarsi più liberamente dei suoi amici artisti, di cui aveva perfettamente compreso e misurato le angosce e i problemi esistenziali, alla sua attività pittorica e plastica.

Questa azienda, creata in un’epoca in cui l’arte di vivere e il design cominciavano ad occupare un posto sempre più importante nella vita quotidiana, ha incontrato un pubblico sensibile alla qualità, alla bellezza funzionale e all’estetica discreta. Gli ha permesso di combinare rigore commerciale e attenzione ai dettagli, due qualità che ha sempre coltivato. Questo successo economico gli ha offerto non solo i mezzi finanziari per liberarsi dai vincoli materiali, ma anche la libertà mentale di esplorare la sua vocazione artistica senza compromessi. Non ha mai contrapposto impresa e creazione: per lui, entrambe derivano dallo stesso movimento interiore di coerenza, visione e precisione. Questo percorso gli ha permesso di diventare un artista a tutti gli effetti, non rompendo con la sua vita precedente, ma in continuità con la sua esigenza di precisione e significato. Sono queste specificità che rendono la biografia di René Mayer così ambivalente.

Un ribelle eclettico

Il corollario e il presupposto di questa attività senza limiti né pause è la curiosità innata, quasi insaziabile, di René Mayer. Per lui nulla è a priori privo di interesse, soprattutto nel campo culturale. Fin da giovane si è appassionato all’arte in tutte le sue forme, scoprendo con stupore ed entusiasmo l’architettura organica fuori dal comune del Goetheanum di Rudolf Steiner e degli edifici che lo circondano a Dornach. La rottura culturale indotta e simboleggiata dai concetti architettonici di Steiner (di cui non condivide la concezione antroposofica del mondo) lo affascinò, perché vibrava all’unisono con una corda particolarmente sensibile del suo carattere: lo spirito ribelle.

René Mayer non ha mai vissuto questa curiosità come un passatempo o come un semplice tratto caratteriale. È per lui un motore profondo, una forza vitale che lo spinge a esplorare, a comprendere, a mettere in discussione. Lo ha portato ad interessarsi non solo all’architettura, ma anche alla storia delle forme, alla musica, alla filosofia, al design, alle tecniche artigianali, alla poesia visiva e a tutto ciò che, da vicino o da lontano, coinvolge l’essere umano in un processo creativo o espressivo. Non si tratta di una curiosità dispersiva, ma di una curiosità strutturante, che alimenta costantemente le sue riflessioni, i suoi gesti, le sue opere. Anche quando si limita a leggere, guardare o ascoltare, lo fa sempre con l’intenzione di alimentare qualcosa di più vasto. Il Goetheanum non fu per lui un semplice shock estetico: fu una rivelazione della libertà formale possibile, della radicalità assunta, della possibilità di un altro linguaggio. È anche questo tipo di esperienza che ha rafforzato in lui il rifiuto di ogni adesione passiva a una dottrina, a una corrente o a una norma.

René Mayer è ribelle fin dall’infanzia. Ma la sua ribellione non è mai un gesto da operetta, un’opposizione di principio o di opportunità. Quando si ribella, lo fa per convinzione, perché si trova di fronte a una situazione ingiusta, abusiva, arbitraria, idiota, iniqua. E lì combatte per gli altri come per sé stesso, senza preoccuparsi delle perdite. È questo spirito libertario, questa volontà di rompere con il conformismo dominante che lo ha spinto molto presto a diventare un artista, ovviamente con grande disappunto dei suoi genitori, che avrebbero preferito vederlo intraprendere una carriera decisamente borghese!

Questo rifiuto dei sentieri battuti si è affermato molto presto come un imperioso bisogno di verità. Ai suoi occhi, essere ribelli non significa scandalizzare, ma rimanere fedeli a ciò che si sente profondamente giusto. Ciò presuppone la capacità di resistere alla pressione sociale, di affermare le proprie scelte anche quando sono scomode. Già da adolescente, René Mayer mostrava una sorta di intransigenza interiore: non riusciva a rassegnarsi a vivere una vita dettata dalle aspettative esterne. È stato questo bisogno di coerenza, libertà e autenticità che lo ha portato naturalmente verso l’arte. Non per gusto dell’originalità, ma perché intuiva che era lì, e in nessun altro luogo, che avrebbe potuto respirare al suo ritmo, pensare senza costrizioni, costruire un’opera a sua immagine. Questa scelta non è sempre stata compresa, né accettata dal suo entourage, ma lui l’ha mantenuta, senza vacillare, perché sapeva che non c’era altra strada possibile.

Un prodotto del territorio

René Mayer è un vero prodotto del territorio! Il suo eclettismo e il suo liberalismo affondano le radici in un microcosmo socio-culturale basilese alimentato dai tre umanismi che hanno lasciato il segno nella regione – quello tedesco, il francese e lo svizzero – e sui quali si è sviluppata nel corso dei secoli la grande tradizione di tolleranza che ha permesso a grandi menti europee, a volte perseguitate e spesso misconosciute altrove, di fiorire sulle rive del Reno. Ma se la città è stata un porto accogliente per intellettuali come Erasmo, Jean Œcolampade e Leonhard Euler, è stata anche un rifugio per artisti famosi come Arnold Böcklin, Pipilotti Rist o Jean Tinguely – un Jeannot particolarmente apprezzato da René Mayer e al quale la città dedica una venerazione quasi idolatra… E non dimentichiamo la cultura cosiddetta “alternativa”, per la quale Basilea e la sua regione sono sempre state un terreno fertile! In questo mondo molto particolare, patrizio e opulento, ma anche discreto e colto, il denaro e la cultura si incontrano e vanno a braccetto. Le favolose collezioni private donate o prestate ai musei di Basilea lo dimostrano chiaramente, così come la famosa mostra annuale Art Basel, che attira artisti e gallerie da tutto il mondo nella città renana.

A questa base già ricca si aggiungono altre influenze: la presenza di aziende farmaceutiche aperte al mecenatismo, la vicinanza alla Germania e alla Francia che moltiplica gli scambi accademici e l’offerta universitaria multidisciplinare che attira ogni anno ricercatori provenienti da diversi orizzonti. Nei caffè del centro città si sentono spesso intrecciarsi il dialetto di Basilea, l’hochdeutsch, il francese e l’inglese, a costante ricordo di un’identità tanto locale quanto internazionale. Questa confluenza di lingue e mentalità ha plasmato l’orecchio e l’occhio di René Mayer: gli ha dato il gusto dell’ibridazione, la capacità di apprezzare sia i dipinti simbolisti di Böcklin che le luminose proiezioni video di Rist e le macchine scricchiolanti di Tinguely. Le iniziative civiche trovano eco in questo contesto: laboratori autogestiti, festival di musica indipendente, collettivi di grafici, un’intera rete di spazi alternativi irriga i quartieri di Petit-Bâle e del vecchio porto. In un ambiente del genere, la circolazione delle idee è fluida, il dibattito cortese ma vivace, la sperimentazione valorizzata piuttosto che temuta. Per René Mayer, questa stimolante densità di opportunità, modelli e contro-modelli è stata un laboratorio mentale: gli ha insegnato che è possibile coniugare successo economico ed esigenza artistica, che tradizione e avanguardia non sono nemiche, ma possibili partner, e che la libertà creativa si nutre di un solido terreno comunitario.

Residente ai confini del cantone, René Mayer è un assiduo frequentatore della Fondazione Beyeler e delle istituzioni culturali regionali. Quando «ausculta» i quadri di Mark Rothko nella penombra ben dosata del magnifico edificio creato da Renzo Piano, quando riscopre l’opera della vecchiaia di Paul Klee in una sontuosa retrospettiva, quando segue le tracce di Paul Gauguin nella sua vita e nel suo lavoro, seguendo le peregrinazioni geografiche e artistiche del pittore, o quando vibra nel vento che accarezza gli alberi avvolti da Christo e Jeanne-Claude nel parco della Fondazione, non è mai sazio, mai stanco, mai blasé.

Ogni visita è per lui un rituale: arriva presto, si prende il tempo di percorrere le sale con passo lento e memorizza le sue impressioni. Studia attentamente e a lungo ciascuna delle opere che considera determinanti; studia i pigmenti, la tecnica, poi si sofferma nella libreria del museo per sfogliare gli ultimi cataloghi.

Questo metodo, sistematico ma mai meccanico, arricchisce il suo lavoro: la tavolozza cromatica di Rothko affina il suo senso delle sfumature, il rigore grafico di Klee alimenta il suo gusto per la struttura, e la libertà gestuale di un Gauguin o l’audacia ambientale di un Christo ampliano continuamente i suoi orizzonti. A Basilea, oltre alla Fondazione Beyeler, frequenta anche il Kunstmuseum, lo Schaulager e le gallerie indipendenti, convinto che il dialogo tra le istituzioni maggiori e le scene emergenti alimenti una dinamica creativa essenziale. Durante i suoi viaggi all’estero, coglie ogni occasione per visitare, con lo stesso rigore, le gallerie più importanti che incontra lungo il suo cammino. Questa assidua curiosità, unita a una capacità di meravigliarsi intatta, fa di ogni mostra non un semplice divertimento, ma un momento di studio attivo, uno spazio di ascolto silenzioso in cui si gioca il profondo rapporto che intrattiene con l’arte e, più in generale, con la vita.

Esuberanza e razionalità sono alla base della biografia di René Mayer

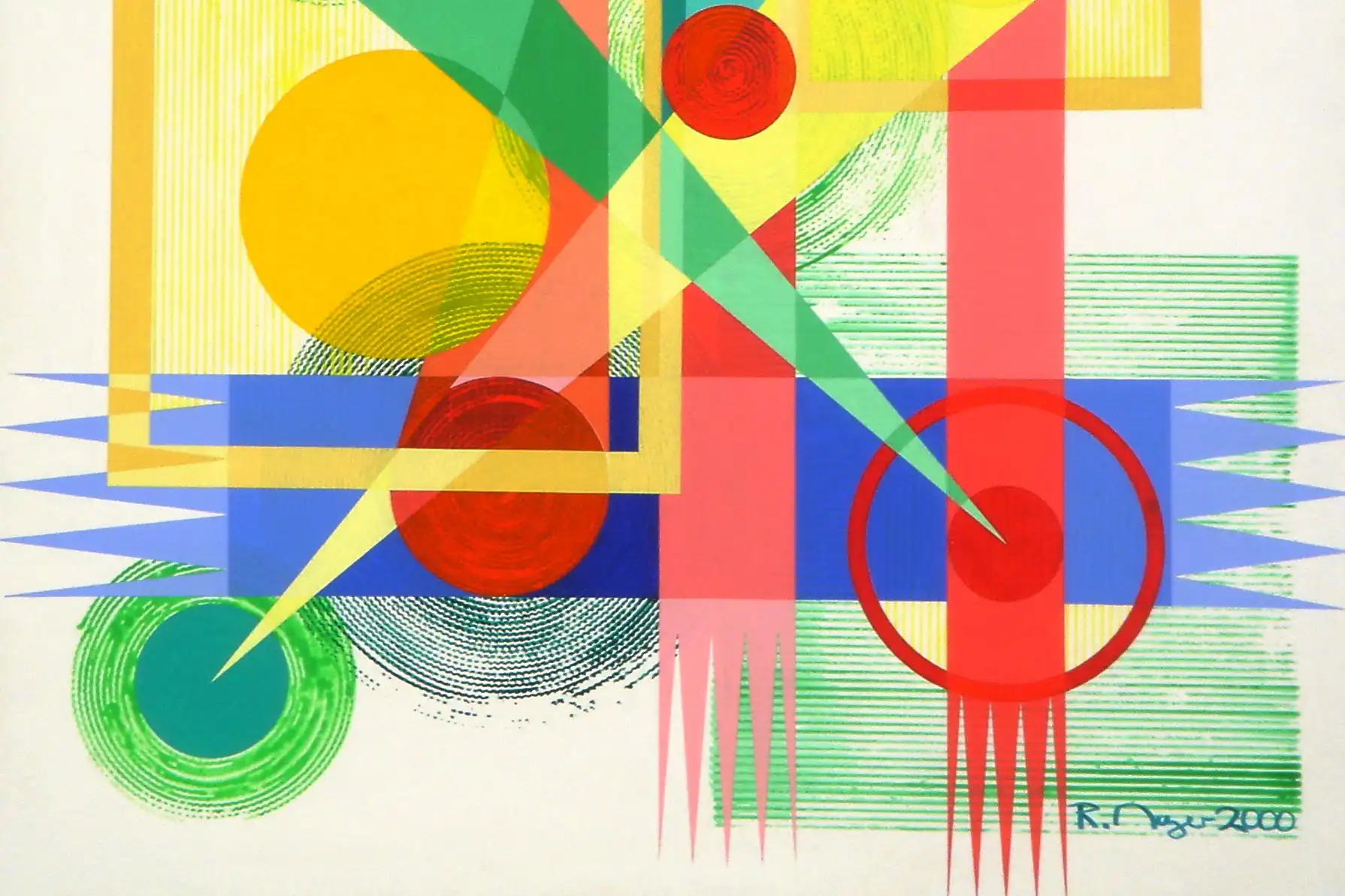

Abbiamo accennato al fascino che l’architettura organica del Goetheanum esercitava su René Mayer. Ma questo gusto per le forme biomorfiche è solo uno dei poli della sua sensibilità artistica. L’altro è la sua predilezione per la semplicità e l’essenzialità, come sostenuto fin dagli anni ’20 da un’accademia che sarebbe diventata famosa in tutto il mondo: il Bauhaus di Walter Gropius, aperto nel 1919 a Weimar, trasferito nel 1925 a Dessau e smantellato nel 1933 a Berlino-Steglitz in risposta alle pressioni esercitate dalle autorità naziste. In questa istituzione, la ricerca e l’insegnamento si concentrarono inizialmente sulla rivalutazione della funzione artigianale nell’arte.

Successivamente è arrivata la riflessione sulla semplificazione delle forme dei beni di consumo corrente. Che si trattasse di saliere, teiere, lampade da comodino, carte da parati o mobili – essenzialmente sedie e divani -, solo per citare alcuni esempi, lo stile ereditato dal secolo precedente è stato fondamentalmente rimesso in discussione. Nello spirito dei “maestri” (come venivano chiamati gli insegnanti del Bauhaus), lo scopo della semplificazione delle forme era sia industriale (creare oggetti che potessero essere prodotti in modo molto razionale) che estetico (creare oggetti belli).

Questa riflessione culminò nel concetto del “meno è più”, quindi nel rifiuto di ogni ornamento superfluo, un concetto che era anche il motto dell’architetto e designer tedesco-americano Ludwig Mies van der Rohe, uno dei “maestri” più influenti del Bauhaus. Mies van der Rohe ha svolto un ruolo determinante nella diffusione mondiale dello spirito del Bauhaus. Il famoso padiglione tedesco dell’Esposizione Universale di Barcellona del 1929, che ha progettato insieme a Lilly Reich, e la poltrona “Barcelona”, creata per questo padiglione, sono tra le sue realizzazioni più notevoli.

René Mayer, esplorando questi due estremi formali – l’abbondanza organica da un lato, il rigore geometrico dall’altro – non cerca di risolvere una contraddizione, ma di abitare una tensione feconda. Non sceglie l’uno o l’altro: accoglie entrambi come risorse complementari, linguaggi paralleli, ciascuno in grado di rispondere a esigenze espressive diverse. Questo dialogo tra due poli alimenta la sua pratica artistica: in alcuni momenti si lascia guidare dall’intuizione della curva, del flusso, del gesto libero ereditato dall’architettura vivente; in altri privilegia la chiarezza di una disposizione razionale, l’efficacia di una struttura semplice. Per lui, non è tanto la forma che conta quanto la coerenza tra intenzione e realizzazione.

Non è quindi un caso che gli oggetti del Bauhaus e lo slancio mistico del Goetheanum coesistano nella sua immaginazione. Essi incarnano due modi di collegare l’arte al mondo reale: uno attraverso la forza del simbolo e la spiritualità delle forme; l’altra attraverso l’intelligenza del funzionale e la bellezza dell’utile. René Mayer si colloca al crocevia di queste due eredità. Ammira la radicalità di coloro che, come Gropius o Steiner, hanno saputo ripensare non solo ciò che si fa, ma anche come e perché lo si fa. È questa rigorosità visionaria che cerca di integrare nel proprio approccio: creare opere che parlino tanto ai sensi quanto all’intelletto, che coinvolgano lo sguardo ma anche la riflessione e che, sotto la loro apparente semplicità, portino traccia di una ricerca esigente e sincera.

Tornando ai due assi concettuali che guidano René Mayer: un ragionamento (troppo) affrettato potrebbe portare a presumere che l’artista dimostri una sconcertante ambivalenza abbracciando contemporaneamente due dottrine totalmente antagoniste. Ma la contraddizione è solo apparente. O, per essere precisi, riguarda solo uno degli aspetti della questione: lo stile. È ovvio che lo stile essenziale del Bauhaus è in contraddizione – o piuttosto in contrapposizione – con il design biomorfico, a volte esuberante, dell’architettura organica.

La domanda è quindi: cosa collega il mondo del Bauhaus a quello del Goetheanum? La risposta è lampante: l’approccio artigianale proprio di entrambe le filosofie. L’architettura organica, che vuole svilupparsi in simbiosi con la natura, come rivendicano le creazioni di Frank Lloyd Wright, privilegia logicamente i materiali naturali come il mattone, il legno e la pietra e, di conseguenza, stimola l’artigianato che li utilizza. Sia Steiner (che ha costruito il Goetheanum in cemento, non dimentichiamolo!) che Gropius sono perfettamente consapevoli dell’importanza del savoir-faire artigianale. Nei suoi precetti didattici, Steiner arriva addirittura ad affermare che l’obiettivo dei lavori manuali scolastici (oggi “arti plastiche”) non è quello di formare gli studenti alla padronanza delle tecniche artigianali, ma di portare alla creazione di oggetti utili e utilizzabili.

E questa visione comune, lungi dall’essere aneddotica, tocca l’essenza stessa di ciò che René Mayer considera il fondamento del suo approccio. Per lui non si tratta di un semplice punto di convergenza storico tra due correnti che ammira, ma di un profondo radicamento in un’idea di gesto, materia, utilità. Lungi dal cercare una sintesi formale tra questi linguaggi stilistici opposti, riconosce che l’etica artigianale che essi condividono conferisce agli oggetti, alle forme e ai processi creativi una densità interiore, un’autenticità che va oltre l’apparenza.

È quindi meno interessato a ciò che le cose mostrano che a ciò che rivelano della loro fabbricazione, della loro genesi, del loro rapporto con il mondo. La materia, sia essa naturale o industriale, diventa espressiva quando viene trasformata con attenzione, rigore e consapevolezza. È questo che, ai suoi occhi, collega le linee pure di una poltrona “Barcelona” e le curve imprevedibili di una colonna del Goetheanum: questo modo di incarnare un pensiero in una forma, senza ornamenti né deviazioni. Il legame profondo tra questi due universi risiede quindi meno nell’estetica che nel processo, nel posto accordato al lavoro manuale, all’intelligenza concreta dei materiali, al rapporto tra l’uomo e ciò che egli crea. René Mayer vede in questo un modo di abitare il mondo con giustizia, né più né meno.

Quindi, la consapevolezza dell’importanza vitale – nel senso di “indispensabile alla vita” – dell’artigianato è il filo conduttore che guida René Mayer. Quando afferma di essere nel profondo del suo cuore un artigiano, pone chiaramente, ma senza verbalizzarlo, l’accento sul concetto di vita: il cuore è il luogo in cui batte non solo il polso della vita biologica, ma anche quello della vita emotiva. Nel corso degli anni e delle sue sperimentazioni artistiche, René Mayer ha compreso e assimilato sempre più profondamente la necessità vitale dell’atto creativo e l’importanza di produrre qualcosa con le proprie mani. È nell’onestà e nell’umiltà di questo approccio – che attraversa tutta la biografia di René Mayer – che nasce la fiamma che conferisce alle opere la personalità, la legittimità e la vitalità che i prodotti provenienti da una fabbrica situata dall’altra parte del mondo non potranno mai avere.

È proprio in questo impegno sia fisico che mentale che risiede per lui il vero significato della parola “creazione”. Non si tratta semplicemente di far emergere una forma, ma di entrare in relazione con la materia, di dialogare con essa, di comprenderla e di ascoltarla. Questo dialogo, a volte lento, a volte impegnativo, implica un’attenzione ai dettagli, una presenza nel momento, una qualità di gesto che solo l’esperienza del fare rende possibile. È in questo che l’atto creativo si oppone radicalmente alla produzione industriale: non è standardizzato, non mira all’uniformità, porta la traccia del soggetto, dell’umore del giorno, della tensione del corpo. René Mayer vi vede una forma di verità: la verità di ciò che si è di fronte a ciò che si fa. Non rivendica lo status di artista isolato in una torre d’avorio, ma quello di artigiano che, ogni giorno, riprende il lavoro con serietà, onestà e impegno. Ed è proprio questa continuità, questa fedeltà al lavoro, che conferisce agli oggetti nati dalle sue mani una forma di vita, una singolarità sensibile, una presenza irriducibile a qualsiasi modello riproducibile.

Conclusione

Piuttosto che nella sua storia familiare, le origini della passione artistica di René Mayer vanno ricercate nel suo temperamento ribelle, in sintonia con i profondi cambiamenti sociali degli anni ’60 e ’70, e nel clima che questi hanno creato nel microcosmo culturale basilese che frequentava. I suoi genitori facevano certamente parte della borghesia illuminata, ma all’epoca non praticavano le arti. Solo molto più tardi il patrigno di René Mayer (secondo marito di sua madre) si dedicò alla pittura e alla scultura, ma senza farne una carriera.

Questo divario tra un ambiente familiare colto ma poco espressivo dal punto di vista artistico e una sensibilità personale fortemente orientata alla creazione ha senza dubbio contribuito a rafforzare in René Mayer il bisogno di esplorare da solo strade non battute. Il contesto intellettuale di quegli anni, caratterizzati dai movimenti di contestazione, dall’emergere delle controculture, dalla messa in discussione delle gerarchie consolidate e dalla valorizzazione dell’espressione individuale, ha fornito a questa sensibilità un terreno particolarmente fertile. Basilea, con la sua vivace scena culturale, la sua apertura transfrontaliera e la sua pluralità di influenze, ha agito da catalizzatore. È in questo spazio in trasformazione che René Mayer ha iniziato a definire il proprio linguaggio, al margine dei modelli dominanti.

Se dovessimo cercare una figura familiare che abbia potuto esercitare, anche tardivamente, una forma di emulazione artistica, sarebbe senza dubbio quella del suocero autodidatta. Ma per René Mayer lo slancio viene da altrove: affonda le sue radici in una necessità interiore, in una tensione vitale tra interiorità e forma, tra percezione del mondo e bisogno di tradurlo.