LEine lange Geschichte – vom Fluchtpunkt bis zu seiner Auslöschung

Die Wurzeln einer Leidenschaft

René Mayer (1947) ist in der Deutschschweiz in der Region Basel geboren und aufgewachsen. Basel, die drittgrösste Stadt der Schweiz, liegt an der grossen Flussachse des Rheins, an der Grenze zu Deutschland und Frankreich. Die fleissige und lernbegierige Stadt ist bekannt für ihren Handel und ihren Wohlstand und gilt als sehr tolerant. Der Kosmopolitismus von René Mayer hat also tiefe Wurzeln. Aber das ist noch nicht alles!

Die einzigartige geografische Lage an der Schnittstelle dreier Kulturen hat seine Sicht auf die Welt tief geprägt. Aufgewachsen in einer Stadt, in der europäische Institutionen und internationale Messen beheimatet sind und mehrere Sprachen im Alltag nebeneinander gesprochen werden, war René Mayer schon früh von einem offenen Umfeld geprägt, in dem Vielfalt als Bereicherung wahrgenommen wird. Der Besuch von Museen und Ausstellungen, die an den Toren Deutschlands und Frankreichs florierten, gehörte zu seinem Alltag. Dieser multikulturelle Nährboden, der sowohl in der Tradition verwurzelt als auch nach aussen offen ist, hat zu seiner neugierigen Sensibilität beigetragen, die Nuancen wahrnimmt und von Natur aus auf Begegnungen mit anderen Menschen ausgerichtet ist.

René Mayer gehört zu den unverbesserlichen Optimisten, die davon überzeugt sind, dass Hindernisse dazu da sind, überwunden zu werden. Was er sich vornimmt, entwickelt er mit Leidenschaft und führt es mit Entschlossenheit zum Ziel. Schon in jungen Jahren zeigte er ein starkes Bedürfnis nach Unabhängigkeit und einen ausgeprägten Willen zum Erfolg. Der Beweis: Als er noch ein Kind im Grundschulalter war, improvisierte er sich erfolgreich als Hundespaziergänger (mit bis zu sechs Hunden gleichzeitig!), um das magere Taschengeld, das seine Eltern ihm gaben, aufzubessern. Später, als Teenager, führte er die Pfadfindergruppe, für die er verantwortlich war, in Rekordzeit vom letzten auf den ersten Platz der Basler Pfadfinderrangliste… – Kurz gesagt, keine Herausforderung schreckt ihn ab, sondern alle spornen ihn an. Das ist heute noch so – und wird sicherlich auch morgen noch so sein!

Diese in seiner Kindheit verwurzelte Vorliebe für Herausforderungen hat sich nie abgeschwächt. Jeder Schritt, jedes Projekt, jedes Hindernis war für ihn eine Gelegenheit, etwas Neues zu lernen, seine eigenen Grenzen auszutesten und seine Fähigkeit, Probleme durch Handeln zu lösen, zu verfeinern. Er ist kein Mensch, der abwartet oder Vorwürfe macht, sondern jemand, der mit Elan und Ausdauer vorangeht. Er ist nicht an Erfolg als sichtbares Ergebnis interessiert, sondern als Indikator für die Kohärenz zwischen Anstrengung, Methode und Vision. Schon als Kind verstand er, dass Selbstvertrauen durch wiederholtes Handeln aufgebaut wird und dass Initiative, auch wenn sie noch so bescheiden ist, der Schlüssel zu jeder Entwicklung ist. Diese Einstellung hat ihn nie verlassen und sich im Laufe der Jahre verstärkt, bis sie zu einer der grundlegenden Triebkräfte seines Lebens wurde.

Dieser früh entwickelte Unternehmergeist entwickelte sich im Laufe der Jahre weiter und gipfelte in den 70er Jahren in der Gründung eines bald florierenden Handelsunternehmens für Tischkultur – aber das ist eine andere Geschichte. Da er sich mit dieser Firma die gewünschte finanzielle Unabhängigkeit erworben hatte, konnte sich René Mayer freier als seine Künstlerfreunde, deren Ängste und existenzielle Probleme er genau ermessen und verstehen konnte, seiner malerischen und plastischen Tätigkeit widmen. Das Unternehmen, das zu einer Zeit gegründet wurde, als Lebensart und Design zunehmend an Bedeutung gewannen, fand ein Publikum, das Wert auf Qualität, funktionale Schönheit und zurückhaltende Ästhetik legte. Es ermöglichte ihm, kommerzielle Disziplin und Liebe zum Detail zu verbinden, zwei Eigenschaften, die er stets gepflegt hatte. Der wirtschaftliche Erfolg verschaffte ihm nicht nur die finanziellen Mittel, sich von materiellen Zwängen zu befreien, sondern auch die geistige Freiheit, seiner künstlerischen Berufung ohne Kompromisse nachzugehen. Er hat Unternehmen und Kreativität nie gegeneinander ausgespielt: Für ihn entspringen beide derselben inneren Bewegung von Kohärenz, Vision und Präzision. Dieser Werdegang ermöglichte es ihm, ein vollwertiger Künstler zu werden, nicht durch einen Bruch mit seinem früheren Leben, sondern durch die Kontinuität seines Anspruchs an Genauigkeit und Sinn. Es sind diese Besonderheiten, die die Biografie von René Mayer so ambivalent machen.

Rebellischer Tausendsassa

Die logische Folge und Voraussetzung für diese grenzenlose und unermüdliche Tätigkeit ist die angeborene, schier unstillbare Neugierde von René Mayer. Für ihn ist nichts von vornherein uninteressant – vor allem nicht im kulturellen Bereich. Schon früh begeisterte er sich für Kunst in all ihren Formen und entdeckte beispielsweise mit Staunen und Begeisterung die aussergewöhnliche organische Architektur des Goetheanums von Rudolf Steiner und der umliegenden Gebäude in Dornach. Der kulturelle Bruch, den Steiners architektonische Konzepte (dessen anthroposophische Weltanschauung er allerdings nicht teilt) mit sich brachten und symbolisierten, faszinierte ihn, weil er eine besonders empfindliche Saite seines Charakters zum Schwingen brachte: seinen rebellischen Geist.

Diese Neugierde hat René Mayer nie als Zeitvertreib oder blosse Charaktereigenschaft empfunden. Sie ist für ihn ein tiefer Antrieb, eine Lebenskraft, die ihn dazu drängt, zu erforschen, zu verstehen und zu hinterfragen. Sie führte ihn nicht nur zur Architektur, sondern auch zur Formgeschichte, zur Musik, zur Philosophie, zum Design, zu handwerklichen Techniken, zur visuellen Poesie und zu allem, was den Menschen direkt oder indirekt in einen kreativen oder expressiven Prozess einbindet. Es handelt sich dabei nicht um eine diffuse Neugier, sondern um eine strukturierende Wissbegierde, die seine Gedanken, Handlungen und Werke ständig nährt. Selbst wenn er nur liest, schaut oder zuhört, tut er dies immer mit der Absicht, etwas Grösseres zu nähren. Das Goetheanum war für ihn nicht nur ein ästhetischer Schock: Es war eine Offenbarung der möglichen formalen Freiheit, der selbstbewussten Radikalität, der Möglichkeit einer anderen Sprache. Es war auch diese Art von Erfahrung, die ihn in seiner Ablehnung jeglicher passiven Zugehörigkeit zu einer Doktrin, einer Strömung oder einer Norm bestärkte.

René Mayer ist seit seiner Kindheit rebellisch. Aber seine Rebellion ist niemals eine Operettengeste, eine prinzipielle oder opportunistische Opposition. Wenn er rebelliert, dann aus Überzeugung, weil er mit einer ungerechten, missbräuchlichen, willkürlichen, idiotischen, ungerechten Situation konfrontiert ist. Und dann kämpft er für andere wie für sich selbst, ohne Rücksicht auf Verluste. Es ist diese libertäre Geisteshaltung, dieser Wille, mit dem vorherrschenden Konformismus zu brechen, der ihn schon früh dazu veranlasste, Künstler zu werden – natürlich zum grossen Leidwesen seiner Eltern, die ihn lieber in einer bürgerlichen Karriere gesehen hätten!

Diese Ablehnung ausgetretener Pfade entwickelte sich schon früh zu einem dringenden Bedürfnis nach Wahrheit. In seinen Augen bedeutet Rebellion nicht, zu schockieren, sondern dem treu zu bleiben, was man tief in sich als richtig empfindet. Das setzt die Fähigkeit voraus, dem sozialen Druck zu widerstehen und zu seinen Entscheidungen zu stehen, auch wenn sie unbequem sind. Bereits als Teenager zeigte René Mayer eine innere Unnachgiebigkeit: Er konnte sich nicht damit abfinden, ein Leben zu führen, das von den Erwartungen anderer bestimmt war. Dieses Bedürfnis nach Kohärenz, Freiheit und Authentizität führte ihn ganz natürlich zur Kunst. Nicht aus Hang zur Originalität, sondern weil er spürte, dass er nur hier und nirgendwo anders in seinem eigenen Rhythmus atmen, frei denken und ein Werk nach seinem eigenen Bild schaffen konnte. Diese Entscheidung wurde von seinem Umfeld nicht immer verstanden oder gar akzeptiert, aber er hielt daran fest, ohne zu wanken, weil er wusste, dass es für ihn keinen anderen Weg gab.

Ein Produkt seiner Heimat

René Mayer ist ein echtes Produkt seiner Heimat! Sein Eklektizismus und sein Liberalismus haben ihre Wurzeln in einem soziokulturellen Mikrokosmos in Basel, der von den drei Humanismen geprägt ist, die der Region ihren Stempel aufgedrückt haben – dem deutschen, dem französischen und dem schweizerischen – und auf denen sich im Laufe der Jahrhunderte die grosse Tradition der Toleranz entwickelt hat, die es grossen europäischen Geistern, die anderswo manchmal verfolgt und oft verkannt wurden, ermöglichte, sich am Rheinufer zu entfalten. Aber die Stadt war nicht nur ein Zufluchtsort für Intellektuelle wie Erasmus, Johannes Oecolampatus und Leonhard Euler, so war sie auch ein Hort für so renommierte Künstler wie Arnold Böcklin, Pipilotti Rist oder Jean Tinguely – ein Jeannot, den René Mayer besonders schätzt und dem die Stadt eine fast idolatrische Verehrung entgegenbringt… Nicht zu vergessen ist auch die sogenannte «alternative» Kultur, für die Basel und seine Region seit jeher ein fruchtbarer Boden sind!

In dieser ganz besonderen Welt, die patrizisch und wohlhabend, aber auch diskret und kultiviert ist, gehen Geld und Kultur Hand in Hand. Die fabelhaften Privatsammlungen, die den Basler Museen vermacht oder als Leihgabe überlassen wurden, zeugen davon ebenso deutlich wie die berühmte jährliche Kunstmesse Art Basel, die Künstler und Galerien aus aller Welt in die Rheinstadt lockt.

Zu diesem bereits reichen Fundament kommen weitere Einflüsse hinzu: Die Präsenz von Pharmaunternehmen, die offen für Mäzenatentum sind, die Nähe zu Deutschland und Frankreich, die den akademischen Austausch fördert, und das multidisziplinäre Hochschulangebot, das Jahr für Jahr Forscher aus verschiedenen Bereichen anzieht. In den Cafés der Innenstadt hört man oft Basler Dialekt, Hochdeutsch, Französisch und Englisch – eine ständige Erinnerung an die lokale und internationale Identität der Stadt. Dieses Zusammentreffen von Sprachen und Mentalitäten hat das Gehör und das Auge von René Mayer geprägt: Es hat ihm die Vorliebe für Hybridisierung vermittelt, die Fähigkeit, die symbolistischen Gemälde eines Böcklin ebenso zu schätzen wie die leuchtenden Videoprojektionen einer Rist und die quietschenden Maschinen eines Tinguely.

Bürgerinitiativen finden hier ihren Widerhall: Selbstverwaltete Ateliers, Underground-Musikfestivals, Grafikerkollektive – ein ganzes Netzwerk alternativer Räume durchzieht die Stadtteile Kleinbasel und den alten Hafen. In einem solchen Umfeld fliessen Ideen frei, wird höflich, aber lebhaft diskutiert, wird Experimentieren geschätzt statt gefürchtet. Für René Mayer war diese anregende Dichte an Möglichkeiten, Vorbildern und Gegenmodellen ein geistiges Labor: Sie lehrte ihn, dass wirtschaftlicher Erfolg und künstlerischer Anspruch miteinander vereinbar sind, dass Tradition und Avantgarde keine Feinde, sondern mögliche Partner sind und dass kreative Freiheit von einem soliden gemeinschaftlichen Nährboden lebt.

René Mayer lebt am Rande des Kantons und ist ein regelmässiger Besucher der Beyeler-Stiftung und regionaler Kulturinstitutionen. Wenn er die Bilder von Mark Rothko im perfekt dosierten Halbdunkel des prächtigen Gebäudes von Renzo Piano «aushorcht», wenn er das Spätwerk von Paul Klee in einer grossartigen Retrospektive wiederentdeckt, wenn er Paul Gauguin auf den Spuren seines Lebens und Schaffens weltweit folgt oder im Wind vibriert, der die von Christo und Jeanne-Claude im Park der Stiftung verpackten Bäume streichelt, ist er nie satt, nie trunken – nie blasiert.

Jeder Besuch ist für ihn ein Ritual: Er kommt früh, nimmt sich Zeit, um langsam durch die Säle zu schlendern und seine Eindrücke zu speichern. Er betrachtet jedes Werk, das er für entscheidend hält, sorgfältig und lange; er studiert die Pigmente, die Technik und verweilt dann in der Buchhandlung des Museums, um in den neuesten Katalogen zu blättern. Diese systematische, aber niemals mechanische Vorgehensweise bereichert seine eigene Arbeit: Rothkos Farbpalette schärft seinen Sinn für Nuancen, Klees grafische Strenge nährt seinen Sinn für Struktur, und die gestische Freiheit eines Gauguin oder die räumliche Kühnheit eines Christo erweitern seinen Horizont. In Basel besucht er neben der Beyeler-Stiftung auch das Kunstmuseum, das Schaulager und unabhängige Galerien, da er davon überzeugt ist, dass der Dialog zwischen bedeutenden Institutionen und aufstrebenden Szenen eine wichtige kreative Dynamik fördert. Auf seinen Auslandsreisen nutzt er jede Gelegenheit, um mit derselben Sorgfalt die bedeutendsten Galerien zu besuchen, die seinen Weg säumen. Diese unermüdliche Neugierde, verbunden mit einer ungebrochenen Fähigkeit zum Staunen, macht jede Ausstellung für ihn nicht zu einer blossen Unterhaltung, sondern zu einer Zeit des aktiven Studierens, zu einem Raum des stillen Zuhörens, in dem sich seine tiefe Beziehung zur Kunst und, im weiteren Sinne, zum Leben entfaltet.

Überschwänglichkeit und Rationalität prägen die Biografie von René Mayer

Wir haben bereits erwähnt, welche Faszination die organische Architektur des Goetheanums auf René Mayer ausübte. Doch diese Vorliebe für biomorphe Formen ist nur eine Seite seiner künstlerischen Sensibilität. Die andere ist seine Vorliebe für Einfachheit und Schlichtheit, wie sie bereits in den 1920er Jahren von einer später weltberühmten Kunsthochschule gepredigt wurde: dem Bauhaus von Walter Gropius, das 1919 in Weimar eröffnet, 1925 nach Dessau verlegt und 1933 in Berlin-Steglitz auf Druck der nationalsozialistischen Behörden aufgelöst wurde. In dieser Institution konzentrierten sich Forschung und Lehre zunächst auf die Aufwertung des Handwerks in der Kunst. Dann kam die Überlegung hinzu, die Formen der Gebrauchsgegenstände zu vereinfachen. Ob Salzstreuer, Teekannen, Nachttischlampen, Tapeten oder Möbel – vor allem Stühle und Sofas –, um nur einige Beispiele zu nennen: die Stilistik des vorigen Jahrhunderts wurde grundlegend in Frage gestellt. Im Sinne der «Meister» (wie die Lehrer am Bauhaus genannt wurden) war der Zweck der Vereinfachung der Formen sowohl industrieller (Schaffung von Gegenständen, die sich sehr rational herstellen lassen) als auch ästhetischer Natur (Schaffung schöner Gegenstände). Diese Überlegung gipfelte im Konzept «weniger ist mehr», also in der Ablehnung jeglicher überflüssigen Verzierung – ein Konzept, das auch das Motto des deutsch-amerikanischen Architekten und Designers Ludwig Mies van der Rohe war, einem der einflussreichsten «Meister» des Bauhauses. Mies van der Rohe spielte eine entscheidende Rolle bei der weltweiten Verbreitung des Bauhaus-Geistes. Zu seinen herausragendsten Werken zählen der berühmte deutsche Pavillon für die Weltausstellung 1929 in Barcelona, den er zusammen mit Lilly Reich entwarf, und der für diesen Pavillon entworfene Sessel «Barcelona».

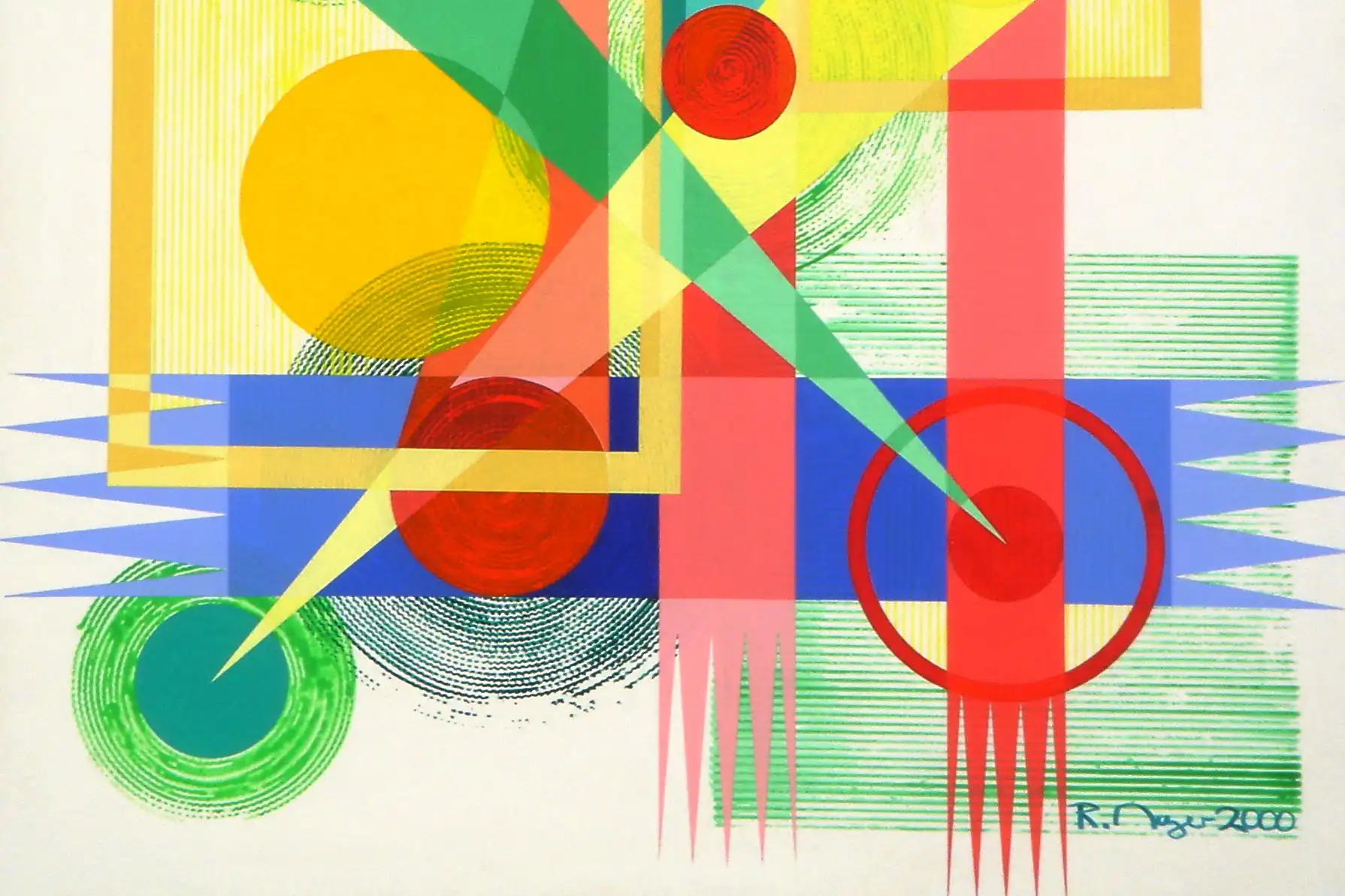

René Mayer, der diese beiden formalen Extreme – organische Fülle auf der einen Seite, geometrische Strenge auf der anderen – erforscht, versucht nicht, einen Widerspruch aufzulösen, sondern eine fruchtbare Spannung zu leben. Er entscheidet sich nicht für das eine oder das andere, sondern nimmt beides als komplementäre Ressourcen, als parallele Sprachen, die jeweils unterschiedliche Ausdrucksbedürfnisse erfüllen können. Dieser Dialog zwischen zwei Polen nährt seine eigene künstlerische Praxis: Mal lässt er sich von der Intuition der Kurve, des Flusses, der freien Geste leiten, die er aus der lebendigen Architektur übernommen hat, mal bevorzugt er die Klarheit einer rationalen Anordnung, die Effizienz einer einfachen Struktur. Für ihn zählt nicht so sehr die Form, sondern die Kohärenz zwischen Absicht und Umsetzung.

Es ist daher kein Zufall, dass Objekte aus dem Bauhaus und der mystische Elan des Goetheanums in seiner Vorstellungswelt nebeneinander existieren. Sie verkörpern zwei Arten, Kunst mit der realen Welt zu verbinden: die eine durch die Kraft des Symbols und die Spiritualität der Formen, die andere durch die Intelligenz des Funktionalen und die Schönheit des Nützlichen. René Mayer steht an der Schnittstelle dieser beiden Traditionen. Er bewundert die Radikalität derer, die wie Gropius oder Steiner nicht nur neu dachten, was man tut, sondern auch wie und warum man es tut. Diese visionäre Strenge versucht er in seinen eigenen Ansatz zu integrieren: Werke zu schaffen, die sowohl die Sinne als auch den Intellekt ansprechen, die den Blick fesseln, aber auch zum Nachdenken anregen und die unter ihrer scheinbaren Einfachheit die Spuren einer anspruchsvollen und aufrichtigen Suche tragen.

Um auf die beiden konzeptionellen Achsen zurückzukommen, die René Mayer leiten: Eine (zu) schnelle Schlussfolgerung könnte zu der Annahme führen, dass der Künstler eine verwirrende Ambivalenz an den Tag legt, indem er gleichzeitig zwei völlig gegensätzliche Doktrinen vertritt. Aber der Widerspruch ist nur scheinbar. Genauer gesagt betrifft er nur einen Aspekt der Frage: den Stil. Es versteht sich von selbst, dass der puristische Stil des Bauhauses im Widerspruch – oder vielmehr im Kontrast – zum manchmal üppigen biomorphen Design der organischen Architektur steht. Die Frage lautet also: Was verbindet die Welt des Bauhauses mit der des Goetheanums? Die Antwort liegt auf der Hand: der handwerkliche Ansatz, der beiden Philosophien eigen ist. Denn die organische Architektur, die sich in Symbiose mit der Natur entwickeln will, wie es die Kreationen von Frank Lloyd Wright zeigen, bevorzugt logischerweise natürliche Materialien wie Ziegel, Holz und Stein – und fördert damit auch das Handwerk, das diese Materialien verarbeitet. Sowohl Steiner (der das Goetheanum aus Beton gebaut hat, das sollten wir nicht vergessen!) als auch Gropius waren sich der Bedeutung des handwerklichen Know-hows bewusst. In seinen Lehrsätzen geht Steiner sogar so weit zu sagen, dass das Ziel des handwerklichen Unterrichts (heute «bildnerischer Gestaltung») nicht darin besteht, den Schülern handwerkliche Fertigkeiten zu vermitteln, sondern zur Schaffung nützlicher und brauchbarer Gegenstände zu führen.

Diese gemeinsame Vision ist keineswegs nebensächlich, sondern berührt das Wesen dessen, was René Mayer als Grundlage seines Ansatzes betrachtet. Für ihn handelt es sich nicht um einen einfachen historischen Berührungspunkt zwischen zwei Strömungen, die er bewundert, sondern um eine tiefe Verankerung in einer Idee von Gestus, Material und Nützlichkeit. Weit davon entfernt, eine formale Synthese zwischen diesen gegensätzlichen Stilrichtungen zu suchen, erkennt er, dass die gemeinsame handwerkliche Ethik den Objekten, Formen und Schaffensprozessen eine innere Dichte und Authentizität verleiht, die über das Äussere hinausgeht. Er interessiert sich daher weniger dafür, was die Dinge zeigen, als vielmehr dafür, was sie über ihre Herstellung, ihre Entstehung und ihre Beziehung zur Welt verraten. Das Material, ob natürlich oder industriell, wird dann ausdrucksstark, wenn es mit Sorgfalt, Anspruch und Bewusstsein verarbeitet wird. Das ist es, was in seinen Augen die klaren Linien eines «Barcelona»-Sessels mit den unerwarteten Kurven einer Säule des Goetheanums verbindet: diese Art, einen Gedanken in einer Form zu verkörpern, ohne Schnörkel und Umwege. Die tiefe Verbindung zwischen diesen beiden Welten liegt also weniger in der Ästhetik als vielmehr im Prozess, in der Bedeutung, die der Handarbeit, der konkreten Intelligenz der Materialien und der Beziehung zwischen dem Menschen und dem, was er formt, zukommt. René Mayer sieht darin die Möglichkeit, in der Welt angemessen zu leben – nicht mehr und nicht weniger.

Das Bewusstsein für die lebenswichtige Bedeutung – im Sinne von «unverzichtbar für das Leben» – des Handwerks ist also der rote Faden, der René Mayer leitet. Wenn er sagt, dass er im Herzen Handwerker ist, betont er klar, aber ohne es in Worte zu fassen, den Begriff des Lebens: Das Herz ist der Ort, an dem nicht nur der biologische Lebenspuls schlägt, sondern auch der emotionale. Im Laufe der Jahre und seiner künstlerischen Experimente hat René Mayer die lebenswichtige Notwendigkeit des Schaffens und die Bedeutung, etwas mit den eigenen Händen zu produzieren, immer tiefer verstanden und verinnerlicht. Aus der Ehrlichkeit und Demut dieses Ansatzes, der sich durch sein gesamtes Leben zieht, entsteht die Flamme, die den Werken eine Persönlichkeit, Legitimität und Vitalität verleiht, die Produkte aus einer Fabrik am anderen Ende der Welt niemals haben werden.

In diesem körperlichen und geistigen Engagement liegt für ihn die wahre Bedeutung des Wortes «Schöpfung». Es geht nicht einfach darum, eine Form entstehen zu lassen, sondern mit dem Material in Beziehung zu treten, mit ihm in Dialog zu treten, es zu verstehen und ihm zuzuhören. Dieser manchmal langsame, manchmal anspruchsvolle Dialog erfordert Liebe zum Detail, Präsenz im Hier und Jetzt und eine Qualität der Gesten, die nur durch Erfahrung möglich ist. Darin unterscheidet sich der Schöpfungsakt radikal von der industriellen Produktion: Er ist nicht normiert, strebt nicht nach Einheitlichkeit, sondern trägt die Spuren des Subjekts, der Tagesstimmung, der körperlichen Anspannung. René Mayer sieht darin eine Form der Wahrheit: die Wahrheit dessen, was man ist, gegenüber dem, was man tut. Er beansprucht nicht den Status eines isolierten Künstlers in einem Elfenbeinturm, sondern den eines Handwerkers, der jeden Tag mit Ernsthaftigkeit, Ehrlichkeit und Engagement an die Arbeit geht. Und es ist diese Kontinuität, diese Treue zur Arbeit, die den Objekten, die seinen Händen entspringen, eine Form von Leben, eine spürbare Einzigartigkeit und eine Präsenz verleiht, die sich keinem reproduzierbaren Modell unterordnen lässt.

Fazit

Die Ursprünge der künstlerischen Leidenschaft von René Mayer sind weniger in seiner Familiengeschichte zu suchen als vielmehr in seinem rebellischen Temperament, das im Einklang mit den tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen der 1960er- und 1970er-Jahre stand, und in dem Klima, das diese Veränderungen im kulturellen Mikrokosmos des Basels, in dem er sich bewegte, hervorbrachten. Seine Eltern gehörten zwar zur aufgeklärten Bourgeoisie, waren aber zu dieser Zeit nicht künstlerisch tätig. Erst viel später begann René Mayers Stiefvater (der zweite Ehemann seiner Mutter) zu malen und zu modellieren, ohne jedoch eine Karriere daraus zu machen.

Diese Diskrepanz zwischen einem kultivierten, aber künstlerisch wenig ausgeprägten familiären Umfeld und einer stark kreativen persönlichen Veranlagung trug zweifellos dazu bei, dass René Mayer das Bedürfnis verspürte, selbst unbeschrittene Wege zu gehen. Das intellektuelle Umfeld dieser Jahre, geprägt von Protestbewegungen, dem Aufkommen von Gegenkulturen, der Infragestellung etablierter Hierarchien und der Wertschätzung des individuellen Ausdrucks, bot dieser Sensibilität einen besonders fruchtbaren Nährboden. Basel mit seiner lebendigen Kulturszene, seiner grenzüberschreitenden Offenheit und seiner Vielfalt an Einflüssen wirkte dabei als Katalysator. In diesem sich wandelnden Umfeld begann René Mayer, abseits der vorherrschenden Modelle seine eigene Sprache zu entwickeln.

Wenn man nach einer familiären Figur suchen würde, die, wenn auch spät, eine Form der künstlerischen Nachahmung ausgeübt haben könnte, wäre dies zweifellos sein autodidaktischer Stiefvater. Aber für René Mayer kommt der Antrieb von woanders her: Er wurzelt in einer inneren Notwendigkeit, einer vitalen Spannung zwischen Innerlichkeit und Form, zwischen der Wahrnehmung der Welt und dem Bedürfnis, sie zu übersetzen.