À L’EXEMPLE DE SON ŒUVRE INTÉGRAL

Chez René Mayer, chaque tableau, chaque sculpture, chaque fragment visuel semble issu d’un même souffle : une rigueur sans raideur, un mouvement sans emphase, une fidélité à la forme sans dépendance aux styles. Dès les premières œuvres abstraites qu’il compose dans les années 1970, après sa formation à l’École des arts appliqués de Bâle, René Mayer explore ce qui deviendra le fil rouge de toute sa production : la tension entre ordre et désordre, entre système et intuition. Sa démarche s’ancre dans une approche plastique où la représentation picturale et le graphisme d’art ne sont pas deux domaines distincts, mais les deux versants d’un même questionnement. Cette articulation est manifeste dans l’ensemble de son œuvre — à travers la série « Protégé ou enfermé », comme dans « Finitude », « Yeux », « Terre en émoi », ou encore dans les sculptures des séries « Viva Viva » et « Marbre & granit ».

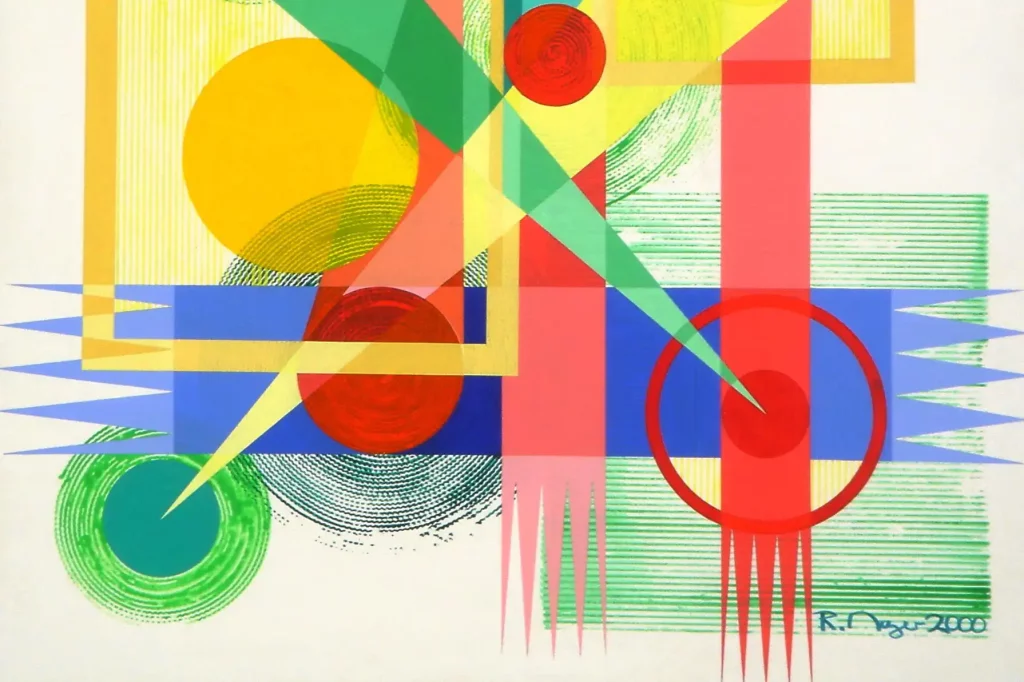

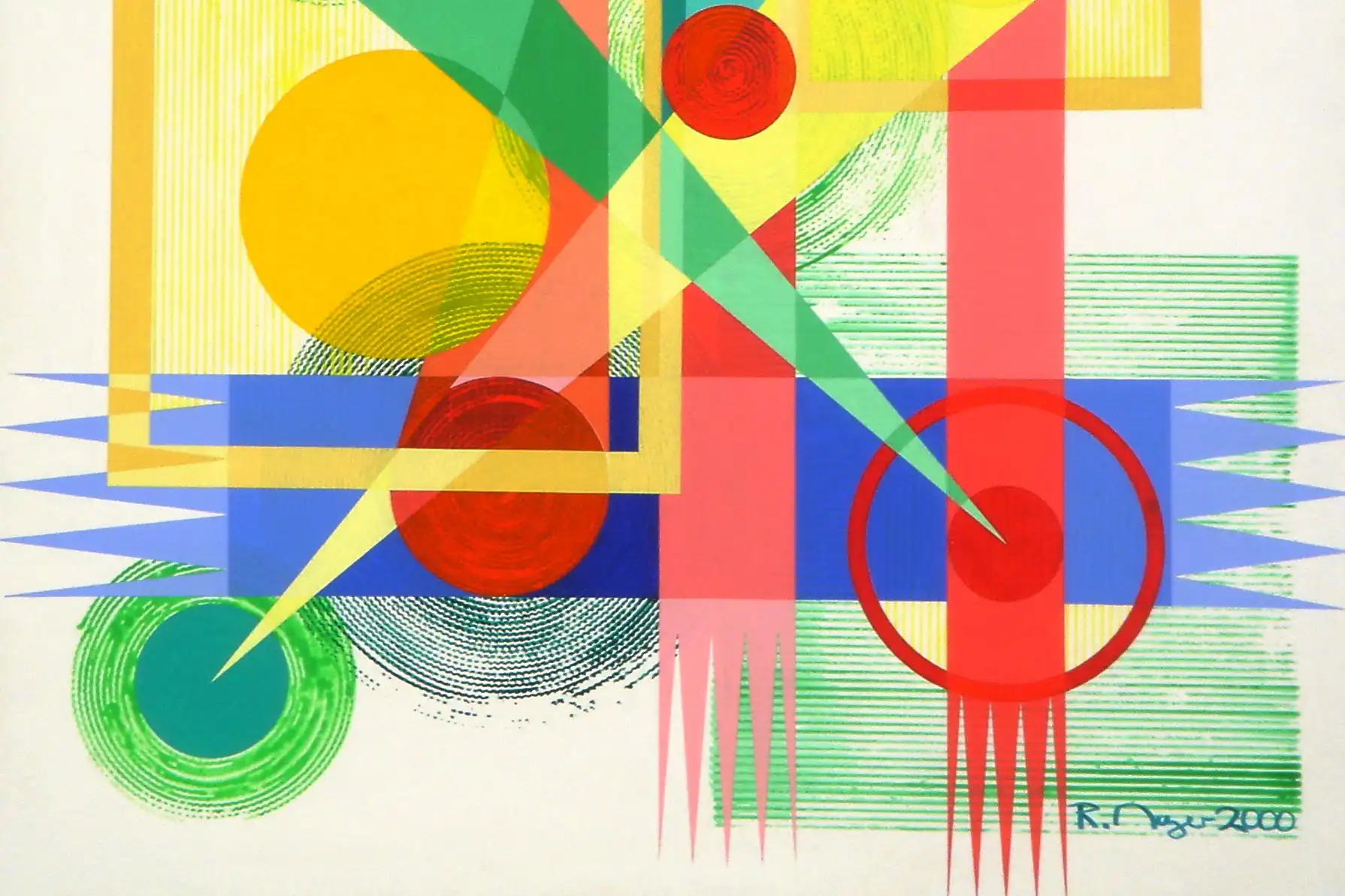

« Protégé ou enfermé » – structure et fuite

Dans cette série, René Mayer met en tension formes carrées, grilles et motifs circulaires pour poser une question simple : sommes-nous protégés par les structures qui nous enferment, ou prisonniers au nom de la sécurité ? Inspirée par son expérience en Inde face au système des castes, la série propose une réflexion visuelle sur l’assignation et la possibilité d’échappée.

Le graphisme agit ici comme un contrepoint : tampons répétés, pochoirs mécaniques, trames régulières symbolisent la rigidité sociale, tandis que la couleur translucide, les cercles vibrants ou les traits à main levée fissurent l’ordre établi. Pictural et graphique ne s’opposent pas : ils s’interpénètrent pour traduire une tension éthique. Chaque toile devient hypothèse : comment la structure tient, et comment elle cède.

« Terre en émoi » – la nature contrainte

La série « Terre en émoi » superpose papiers froissés et couleurs minérales, créant des paysages fictifs où le relief pictural se heurte à des découpes géométriques. Les plis évoquent fractures et tremblements ; les triangles ou cercles imposés rappellent la pression humaine sur la terre.

Ici, la représentation picturale (matière organique, texture) se confronte au graphisme d’art (formes nettes, symboles du contrôle). L’une exprime le mouvement naturel, l’autre la contrainte. Les couleurs solaires, heurtées, accentuent ce conflit. Mayer n’illustre pas la nature : il la transpose dans une cartographie sensible où chaque interaction visuelle reflète une bataille silencieuse entre forces vitales et cadres imposés.

« Mutations furtives » – hasard maîtrisé

Avec « Mutations furtives », René Mayer introduit les jetons de casino comme motif central. Ils symbolisent le hasard, le risque, la perte de contrôle. Mais leur agencement reste calculé : alignements, ruptures, répétitions rigoureuses. Le hasard devient outil de composition, jamais abandon.

La confrontation entre pictural et graphique est nette : couleurs franches et champs vibrants coexistent avec une structure presque algorithmique. L’œil hésite entre système et faille. Ce jeu visuel engage le spectateur : que perçoit-on d’abord ? l’ordre ou la dissonance ? Mayer transforme le motif hasardeux en réflexion plastique sur notre époque.

« Finitude » – l’image usée

Dans « Finitude », Mayer travaille avec des photocopies de corps nus, découpées et juxtaposées en collages graphiques. Ces figures standardisées, glacées, deviennent matière visuelle plus que sujet. Le vieillissement du papier, les décolorations et les superpositions colorées révèlent l’érosion du désir et la disparition des apparences.

Ici, la frontière entre pictural et graphique s’efface : aplats translucides, cercles colorés, trames mécaniques recouvrent les fragments corporels. L’image devient surface instable, oscillant entre séduction médiatique et effacement. Mayer détourne le langage du graphisme pour interroger la finitude du corps, sans pathos, par une mise en crise silencieuse de la représentation.

« Viva Viva » et « Marbre & granit » – du plan au volume

La cohérence picturale de René Mayer se prolonge dans la sculpture. Les « Viva Viva », modelées en terre cuite puis peintes à l’acrylique, reprennent les tensions de ses toiles : formes courbes, verticales, dynamiques, colorées. Elles sont uniques, non reproductibles, comme des dessins projetés dans l’espace.

À l’inverse, la série « Marbre & granit » explore la permanence : modèles en glaise transposés par ateliers spécialisés, volumes lourds mais précis. Ici encore, pictural et graphique fusionnent : l’esquisse devient matière polie, la ligne devient masse. René Mayer ne cherche ni monumentalité ni citation : il impose la justesse d’une forme, sa densité silencieuse, sa cohérence dans l’espace.

Conclusion – Forme juste, vision silencieuse

Dans toutes ses séries, René Mayer explore la relation entre représentation picturale et graphisme d’art comme tension constitutive de son langage. Le pictural offre matière, souffle et vibration ; le graphique introduit structure, contrôle, cadre. Leur confrontation ne produit pas une opposition, mais une dialectique.

Son œuvre, développée pendant un demi-siècle dans l’ombre avant d’être exposée, échappe aux écoles et aux discours programmatiques. Elle interroge notre rapport à la structure, au hasard, au temps, à la contrainte. Sans théoriser ni séduire, René Mayer compose des formes qui « tiennent », dans la toile comme dans l’espace. Une vision discrète mais ferme, qui fait de l’art un lieu d’attention, de lucidité et de résistance silencieuse.